老山女兵博客/祈祷和平的天空

这是我10年前写的一篇文章。写我1998年去越南河内时与邂逅一位越南老兵的一段真实经历。1984年打仗时,他在山那边,我在山这边,时隔16年后,当我去越南时,他是我们团队的翻译。因为共同特殊的经历,短短几天的越南之行我们却成为了好朋友,文章记载了我与越南老兵阿记(武友记)的一段友谊。

原文叫做《与敌人握手》。文章发表后曾经引起战友的一段争议。当时有很多战友接受不了,他们很生气我竟然还与越南兵握手。甚至有战友气愤的半开玩笑的说:“你哪只手握手的,就把哪只手砍了吧。”

今天把这篇文章在这里露露,只是想表达一种深深的向往。祈祷和平……愿世界充满爱……不再有战争,不再有仇恨……

那一年他20岁,我19岁。我们都参与了老山之战,

他在山那头,我在山这头。两军对垒,我们是真正的对手,是仇恨满腔的敌人。

“敌手相见份外眼红”,是战场炮火留给我们最深刻的体验。不过,当硝烟远去,一切的一切演变成过去,书写成历史。16年后的今天,当我以商务考察人员身份来到越南河内时,意外与我昔日老山战场的对手武有记相遇了。相逢一笑抿恩仇,随着两国关系的改善,我们这两个过去的敌人在新的条件下,握手言好,并且成为了好朋友。

虽然十几年前中越边境那场战争早已事隔多年,但每当与别人谈起越南,讲起老山,我脑海里仿佛有无数的回想,想起我的战友、想起救护伤员的情景、想起老山的那条飞泻的小溪以及那条狭窄的,没有名字的铁桥,还想起了长眠在麻栗坡烈士墓的战友。最想又最怕的事就是每年春节到牺牲战友家拜年,不忍再次听到他父母凄凉、悲衰的哭声。在我们进入越南边境老街大桥的时候,一种错综复杂的情愫油然而生。心跳也加速了,连呼吸都困难了,我是那场战争的见证者,也是那场战争的参与者,越南人知道我的身份以后,又会怎么样呢?而我面对曾经让我亲如兄弟的战友倒下的越南人的时候,我是否能够抑制内心的仇恨呢?于是我内心既尴尬,又不安。我暗自定了主意,只谈生意,不言交情,更不会对任何人越南人谈起我曾经当过兵,还经历了老山那场激烈而又残酷的战争。

法式小火车经过十几个小时的颠簸,我们终于到达了越南首都河内。若不是几幢零星的法式建筑的小屋点缀,我倒是觉得自己来到了南方的某个小城市。与越方人员见面,彼此握手介绍,互递名片,落座后通过翻译闲谈,对方的翻译叫武有记,是越南文化部的一名官员,大家都叫他阿记,他个儿头不高,长得黑乎乎的,两眼深凹,说一口流利的、带有广西口音的普通话,给人的第一感觉他一定是广西藉的中国华侨,问了才知道,他实际是个地道的越南河内人。他性格开朗,不但对中国的历史非常了解,而且对现在流行的电视剧人物“小燕子”、“刘罗锅”、“刘惠芳”还非常清楚。无意间,得知阿记当过兵,打过仗,于是有人好奇追问。我在旁边静静地听着,阿记笑了笑,顺口说:“是和美国人。”我心里算了一下:美国人?就他的年龄,当时只怕也就七、八岁吧!心再次跳得咚咚响,一时间我的思维又凝固在16年前的老山战场。

偏巧休息间我和阿记坐到了一起,看看没人,我开口就问:“你是在老山吗?”阿记楞了一下,悻悻的看了我一眼,然后点了点头,低声的说:“是。”一时间,我反倒没有了下文,相对着有些尴尬。阿记先开口圆场说:“亲兄弟也会打架嘛。”他故作神情很轻松,但还是没有掩饰住挂在嘴角不自在的笑容。平日里说话一向爽利的我,终究是没有憋住:“当时,我也在老山”。“是么?!”阿记有点意外,惊奇、仔细的打量我一下,怎么也想象不了,眼前这个娇小文静的小女孩会和战争相联系起来。谈话中我们心中那一点点儿尴尬,猜测莫名其妙的一扫而光,用16年后成熟的眼光再去审视那场战争。于是,时光倒流,我们一起回到了16年前战火纷纷的老山前线。

16年前,刚刚二十出头的阿记是越南人民军第5军团的一名少尉,而当时正值花季年华的我,则成了中国人民解放军野战医院医疗队的一名战地卫生员。1984年,阿记在老山1509高地参战,我在老山前线那个名叫“牛滚塘”阵地抢救伤员,我在这山头,他在那山头,两军对垒,两军交锋,可谓真正的对手,我们已清楚的记得,当时除了每天白日里激烈的炮声与枪声外,在夜晚寂静的月光下,我们还听到过中国清脆的笛声和越南幽幽的箫声,以及分不清国籍的虫儿的鸣声。

这场战争曾经倾注了我们彼此的青春与爱国热情,我至今脸上还留下一道治不愈的疤痕,而据说阿记体内有一片没有取出来的中国弹片,说起往事,话语中没有半点儿仇恨。经过几天的交往,我们倒象久别的老友相见,絮絮地在谈往事,再看阿记,也多了几分亲切,阿记半开玩笑的说:“你们中国炮弹太可怕了”,我也笑着回敬一句:“你们越南赤脚女兵也不赖呀!”

阿记当时在河内外文大学中文系二年级的学生,因为战争,所以匆匆的上了前线,据他介绍,他的中文老师是一个广西籍的华侨。难怪,他流利的汉语里渗杂那么浓重的广西味。他最崇拜的中国伟人是周总理,还给我高谈阔论的介绍了周总理与越南胡主席情深意切的私交。在谈论中,阿记突然提高了嗓门:,“越南有首老歌很好听,叫《越南、中国》,唱的就是中越两国深厚的友谊。你会唱吗?”于是,我们一起哼起了这支老歌。在场的越南人、中国人听到我们唱歌,也都围了过来,听我们讲过彼此的故事,感触颇深,气氛一下就活跃起来了,在接下来的时间里,我和阿记谈论过去,憧憬未来,商量商务合作事宜。我们曾经是战场上的对手,冒着弥漫的硝烟,为捍卫各自祖国而战,16年后的今天硝烟散去,当年战火纷飞的阵地已变成了繁华的交易市场,而“猫儿洞”旁早已盛开了五颜六色的野花,变成了一道旅游的风景线。从阿记的眼里和我的心底都有种美好的企盼,那就是这样的和平之花永远开放,让那些无辜的生灵永远安息。让中国和越南都能够化啊干戈为玉帛,抹平那场不应该发生的战争。用和平之花祭奠那些远去的亡灵。

伴随这次复杂和沉重的邂逅,我也完成了越南商业之旅,踏上了回国的路途,阿记一直把我从河内送到了几百里外的老街省中越大桥上,我与阿记再次紧紧地握手,我们在这里战斗过,又在这里相蓬,送别远去的枪声与炮声,为将来的合作,更为这份饱经枪淋弹雨洗礼的特殊友谊紧紧握手。

回到国内,我一直沉浸在与阿记相见的回忆中。因为阿记女儿特别喜欢中国《西游记》里的孙悟空,我特意请人捎去一个精美的孙悟空玩具。没隔几天,阿记请人捎来一包越南绿豆糕和一封热情扬溢的信。“老山的阿兰,收到你精美的孙悟空,我女儿高兴得不得了,我告诉她这是一位中国母亲送给你的礼物,是中国人民和越南人民友谊的象征,愿我们的友谊万古长青,老山的战友,老山的阿兰,再见……”

读着这封来信,我耳边仿佛又旋绕起那首越南老歌:“山连山,水连水,中国友谊深,同饮一江水,……”

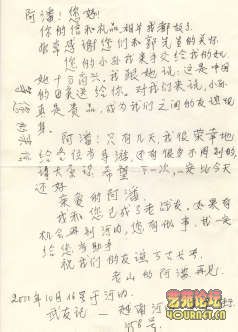

阿潘:您好!

你的信和礼品、相片我都收到了。

非常感谢您们和郭先生的关怀。

您的小孙我亲手交给我的女儿。她十分高兴,我跟她说:这是中国的母亲送给你的。对我们来说,小孙真是贵品,成为我们友谊的现身。

阿潘,只有几天,我很荣幸地给各位当导游,还有很多不周到的,请大家原谅,希望下一次一定比今天还好。

亲爱的阿潘,我和您已成了老战友,如果有机会再到河内,您有什么事,我一定给您当助手。

祝我们的友谊万古长青。

老山的阿潘,再见!

2000年10月16日于河内

武友记—–越南河内XXXX105B号。

注:阿潘 (潘太称呼,我先生姓潘)

郭先生 (帮助送信的越南华侨)

小孙 (孙悟空玩具)

2003年,我重返战地的随笔

老山女兵博客/我于2003年1月26日晚上6点到达开远,今天赶往昆明。在走之前,我分别回到了麻栗坡县的牛滚塘(原战地医院)磨山、直升机场、落水洞、船头、天保农场、老山主峰、最后去麻栗坡烈士陵园拜祭战友,结束我的怀旧之旅。

我第一次进入烈士陵园的时间是25日晚上6点43分,天已黑尽,我送了三个花圈,一个是大花圈,送给陵园957名战友。

另外两个是小花圈,一个送给我的手足战友赵勇,一个送给叫吉兴林的副连长。

我见到赵勇墓碑的那一刻,忍不住虔诚曲脚而叩,摆起家乡带来的茅台,点了三支“云烟”,烧掉一张崭新的5元人民币,对他说了我内心的愧疚,说出了我痛苦的思念,还责怪他的食言。因为他曾经许若战争结束的时候,请我吃一毛五分钱带馅的小锅米线,那时我们在临沧吃的是加了一点韭菜一毛钱的米线,小小的一个许诺,他却没有做到。此时此刻真想大声的说:“战友,走,跟我一起回老家,你还差我的一碗米线呢!”

黑夜中的陵园非常安静,呼啸的山风吹着松林沙沙作响。黑暗中,我惊奇看到祭拜的烟,很有节奏的一闪一灭,像是战友赵勇真的在抽吸我给他点的烟。那一刻我真的相信九泉有灵,我由衷感觉到一种心灵的对话,他在嘱托我:“好好的活着,孝敬父母,善待亲人、善待朋友、善待自己,珍惜活着的每一天。”

我把洒打开,向赵勇的墓碑浇了一点,然后向其他战友的墓碑浇浇了一圈。我就离开赵勇的墓地,走时又忍不住频频回头看黑夜中凄凉寂静的墓地,良心告诉我:“明天天亮了,我还要来这里……”。

吉兴林是1984年4月28日攻打老山主峰掩护战友牺牲。十天后,他女儿吉云云出世,更不幸的是他女儿16年后,得了一种叫做脑绞质瘤的怪病。云云生命垂危之际,一直未嫁的嫂子带她第一次来到了他父亲的墓前,面对贫寒的家境,几天的时间里战友和社会各界给他们自发捐款13万余元,挽救这位遗孤,说什么也要保住这位老山的孩子。我把花圈放在吉兴林墓前,挽联上写着:您女儿吉云云是老山的孩子,上帝会保佑她,战友们会爱戴她,您安息吧!

2003年1月25日晚,我回到宾馆一直难于入睡,心情十分复杂。凌晨5点醒来,我已经不能够再入眠,一直在等待天亮。6点30分,天色还是漆黑,自己一人驾车去了三公里外的烈士陵园,开着远光灯,把车停在公路旁,静静闭目了10分钟。

我需要一种很特殊的感觉和体会,凌晨的陵园非常安静,透过明亮的车灯,我看见晨雾慢慢的飘过来,心中无限悲凉。但是,我觉得自己心灵上需要一种“面对墓地”思考的过程。10分钟后,我离开了陵园,环绕麻栗坡县城几圈,这座小城与十九年前相比,多了两条街,整个县城感觉起来还不富裕。

1月26日8点12分,我第三次到陵园。天已透亮,我才真正看清楚陵园的全貌,这里躺着957位战友,年龄最大的是一位叫李远兴的战地民兵,他牺牲的时候39岁。职务最高的是一位叫做张正光的团副政委,年仅35岁,云南武定人,最小一位是山东茺州的一位叫做李涛的战士,他出生于1967年10月,牺牲于1984年4月29日,牺牲的时候年仅16岁零6个月,据说他还是一个刚入伍三个月的新兵。在957名烈士中间,仅一位是女性,她就是麻栗坡籍的女民兵杨志琼,牺牲的时候才20岁,她是 在夜间站岗的时候被敌人袭击牺牲。

我从烈士的墓前走过,有很多战友并没有立功受奖,有的追任为共青团员。放眼看云浮,陵园非常安静,坟墓从山头向山顶环绕修建,这些长眠着的战友,如果他们还活着,也许应该有将军、有地方官员、有企业家,可是他们梦断南疆,静静的躺在这里,陪伴着边疆这片红土地。此情此境,我感觉到一种前所未有的震撼,深深长叹一口气。

我受到一次心灵上的洗礼,平时想要争的什么名利遭遇什么委屈,面对他们已经很渺小了甚至没有了这种感觉,活着就是幸福了,还去争什么呢?一次调级、一次长工资——又能够算得了什么呢?

看守陵园的是4位退伍老兵,他们每个星期打扫两次墓地。我从看守墓地的老兵听到了烈士家属的故事,957位烈士中,大约有300名家属从来没有到过陵园。有的是不敢来面对,有的是没有路费,因为(大多数烈士都是边远农村入伍的)每年都有10来家烈士家属来祭奠烈士后没有路费回家。麻栗坡县民政局面临很大的压力。听守墓地的李志林介绍,有一位砚山来的烈属来了后没有钱回去,哭了起来,他们没有办法从自己微薄的工资里拿钱给他们买车票,又给了50元钱的盘缠,面对这样的故事我没有办法听下去,眼泪掉了下来,这些烈士是为我们祖国捐躯的英雄呀,如果他们活着,他们的家属也许就是将军的亲属,如果在农村,他们家老人可以安享晚年啊!烈属们甚至没有部队可以去找,因为参加战斗的32师33师部队回来后就被精简了,他们又怎么能够找到烈士原来部队呢?也许他们老实得根本不知道有困难应该去找谁!

我带的钱不多,留下1000元,交代看守墓地的几位老兵,把这钱给那些没有路费的战友家属,我不知道我能够做什么,我是一个十九年前参加战斗的女兵。十九年来,这里有我的战友,有我的梦,我一直魂牵梦绕,我的心灵一直告诉我一定要来这里看战友们,看看老山。

因为昨天晚上一直想着烈士墓地的情景,一直无法入眠。十九年前参加战斗的画面一直在眼前浮现,甚至还很清晰记得赵勇的最后一次分手的模样,他的笑容和他挥手的情形,动画般在眼前飘过,那一年他18岁,我19岁。

如今我迈入了40岁,有个幸福的家庭。我有可爱的孩子,顺心的事业。赵勇却永远凝固在灿烂的18岁,我觉得不安,上帝对我厚爱了,而他呢?他和另外957位战友一样,陪伴他们仅仅是南疆不太富裕的山川和寂寞的月光,想着他们年迈而又没有盘缠来看自己儿子的父母,心中无限悲凉。我心情一直很沉重,好在一直是我战友开车,否则我走神中,会把车开出路面,掉往悬崖。

我于下午13点47分离开开远市,一路雾雨茫茫的,我开得非常慢,大脑里老是浮现麻栗坡的见闻,几次出现险情,最危险的一次,差点没有把车开到货车轮下,司机停下车来骂我,我知道是自己的错,连忙下车道歉。

2003年1月28日17点30分,我终于摇摇晃晃到达昆明,安全、圆满的完成了我4天老山之旅,先生和儿子等着给我接风,听了我一路的故事,感慨万分,我们一家三口举杯,为我们的活着,为我们的幸运,为我们将来好好的生活干杯!