盛夏初至,万物繁茂。加中笔会第九次大讲堂活动于7月20日在云上成功举办。著名华人作家、渥太华中文作协会长笑言向大家介绍了自己的新书《一座世纪牌楼的诞生——历史长河中的渥太华华人》,及其背后长达九年的创作历程。

笑言通过查阅大量资料、实地考察历史遗迹、征集故事、采访当事人等方式寻根探源、叩问来处,讲述渥太华最早的华人故事,揭示他们近一个多世纪的生活、工作和奋斗的足迹。

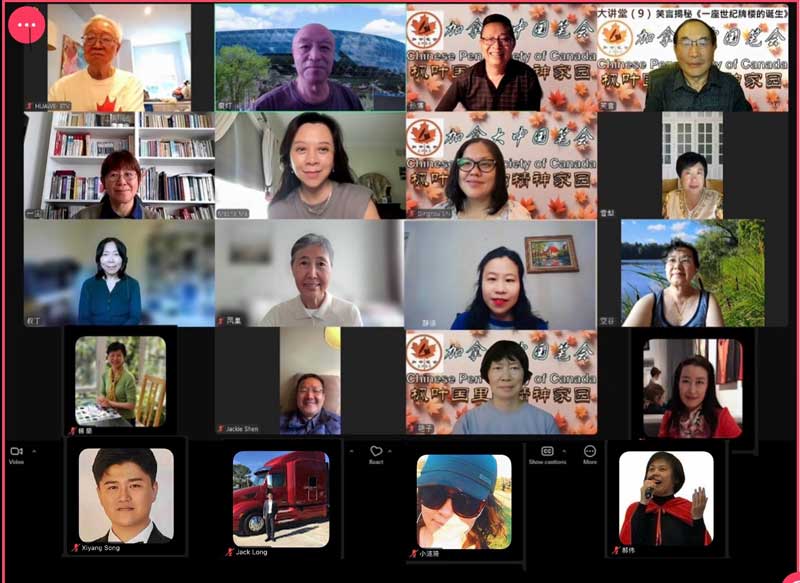

会议全长两个小时,吸引了北美众多文学爱好者参加并引起热烈的讨论。本次活动由副会长静语策划,公关部长玛莎主持,发展部长叔丁提供技术支持。

为了让这段空白的历史浮出地表,笑言首先聊起了创作的缘起。他于1998年来到渥太华定居,恰好住在唐人街附近。挺长一段时间他骑车上班,天天经过唐人街。满街的中文招牌在脑子里打转,引起了他的思考:唐人街是如何形成的?这些华裔店主是从哪里来的?他们是第几代移民?他们的孩子是否会走出唐人街?

他想找一本描写渥太华华人生活的书,却一直没能找到。后来自己写东西多了,就想为什么自己不写一本呢?笑言的想法获得了《新华侨报》创始人张瑞文先生的大力支持,他开始搜集资料进入创作,并将书的部分章节发表在《新华侨报》上。

全书以一个孤独的华人墓碑作为引子,从1892年最早的华人活动记录写起,到2010年渥太华唐人街的牌楼建成结束,力图展现近一个多世纪渥太华华人生存发展的历史图景。

鉴于纪实性作品对资料的严格要求,笑言坦言自己在搜集资料的过程中历经艰辛。全书的正文392页,参考文献达到297个条目,而当时的他还有一份全职的工作。

为了查阅微缩胶片,他每个周六都会在国家图书档案馆里待七个小时,耗尽眼力从龙飞凤舞的英法文登记资料中寻找华人的名字。年代稍近的文献可以看到扫描件,比如渥太华最早的华人报纸《加京华报》,然而这种报纸是刻蜡版用油墨印出来的,扫描文件的背景常常是黑乎乎的一片。

除了史料,笑言的阅读还涉及一些中英文的正规书籍、学术论文,一些学校、教会和各种团体的原始资料,或深奥详尽、或繁琐庞杂、只要具有参考价值,他都会不遗余力地搜集阅读。互联网出现后,与早期找不到资料刚好相反,资料又太多了,可信度和准确度也大打折扣,必须要与其它的资料互相印证,反而花去了更多的精力。

为了还原历史场景,笑言还多次进行实地考察,探访当年华人开设的洗衣店、中餐馆、中文学校的原址和墓地。通过身临其境的想象让自己“穿越”到一百年前,体会华人在最底层生活所遭受的排挤与辛酸,以及经过一个多世纪的自强拼搏,赢来的属于自己的公平与正义。

面对浩瀚的历史,一个人的力量终归有限。为了获得更多信息,笑言借助网络平台和报纸面向社会广泛征集华人故事,获得一些欣喜的回应。

一位来自香港的李再思女士通过广告联系到他,提供了她随父母1970年代来到渥太华见证唐人街变迁的细节。另一位黄斌先生则向他讲述了当年渥太华简体字中文学校的筹办与推动的情况。

面对面采访是获取第一手资料的最佳途径。在写作过程中,笑言结识了一些热心的朋友,其中有一位周树邦医生,在渥太华社区和教会义务服务多年,认识许多华人社区的重要人物。

经周先生和朋友们的介绍,笑言采访到一些经历过那个时代的老人,最早落户渥太华的五个华人家庭他都有幸接触:最年长的一位周彩琼老人采访时已是95岁高龄,依然精神矍铄。她上过当年教会办的中文学校,与她同时上学的另一个周家的后代周强安老先生及夫人,一起在老字号中餐馆滕王阁接受了他的采访。而周强安老先生是华人社区的领袖人物,为他这本书的写作提供了很多珍贵的资料。

找到合适的受访者是作者的运气,因为不是随便找到一个人,他就能像电视台里的嘉宾那样侃侃而谈,也不是每一个人都有精彩的故事。为了获取采访对象的信任,笑言直言自己不喜欢“毫无缓冲地直奔主题”。他会精心挑选见面的场合,约咖啡、吃饭、打高尔夫、野餐、甚至参加崇拜活动,把关系搞融洽了再开始采访。

稿件完成后他会交给当事人审阅,以获得他们的认可。如果打交道的是团体,审阅的过程会出现一些不同意见,甚至遇到不配合的情况,这时笑言会声明自己是一名独立写作人,坚持自己对内容的判断。有的审阅者是文化素养极高的博士、教授,他们会提出很不客气的批评,为了避免尴尬,笑言强调稿件在交出去之前,一定要经过精心的打磨。

总之,纪实性写作会多出很多写作以外的因素,涉及到采访、旅行、时间、金钱、人际关系、各种活动、法律纠纷等等。

最后,笑言谈到《牌楼》这本书可以说是一种“抢救式的写作”,因为随着时间的推移,知情人的去世,能够获得这类资料的可能性越来越小。

2024年5月19日,当这本书终于出版并召开新闻发布会的时候,当年采访过的一些老人已经离开了人世。他们曾经殷切地盼望着《牌楼》的出版,最终却没有等到,这令笑言深感有愧和遗憾。

主讲结束后进入提问环节,主持人玛莎感谢笑言老师通过自己的书写为华人展现了一个时代的历史画卷。

会长孙博首先发言,他说自己用了两周的时间精读笑言老师的新书,启发很深,心情也很沉重。看到渥太华华人一百多年的辛酸奋斗史,令我们更加珍惜当下新移民在各个领域所取得的成就。笑言老师是牛津大学的理工硕士,靠自学进入文学领域,历时九年,毅力非凡,这是一部可以留传的厚重作品。他号召大家向笑言学习,做很深的学问,写很好的书。

副会长雪犁表示她是第一个读到笑言新书的人,因为是很沉重的历史,所以越看越难受。她称赞笑言是一位真正的学者,感谢他和大家分享了自己的写作和采访。

当问及到写作过程中最大的困难是什么,是否想到放弃时,笑言答道,采访初期,一些人要么拒绝采访,要么很难约到,令他十分烦恼。到了后期,最大的困难就是资料太多,无休无止。此外,如何将庞杂的内容整合到一起,结构上怎么操作才能既有条理又有可读性,也令他颇为困扰。

由于写作和出版的过程漫长艰辛,中间的确出现过中断想放弃的情况,一想到那些采访过的老人已时日不多,为了能让他们早日看到成书,只能继续努力。

笔会知名作家瘦灯老师认为笑言的书虽是历史题材,却很有文学性。他被Tom墓碑的故事深深打动。有些人看到这本书出来之后,纷纷要求再写第二部,因为这一部是从最早期最屈辱的时代写起的,笔调比较伤感。如果写大陆新移民到来后对加拿大的影响,应该会有很多振奋人心的点。除了渥太华,其他的的城市诸如多伦多、蒙特利尔、温哥华也有很多华侨的故事。笑言老师点起了这类题材的第一把火,希望后继有人,发扬光大。

副会长静语很敬佩笑言能把这段历史写出来。多伦多公共图书馆有华人档案馆,档案馆号召华人把有历史感的照片和书籍存放到那里。她认为《牌楼》如果译成英文应该交给档案馆收藏,以备查询。

记录片制作人Jack认为,文字的东西变成声音、影像,就可以获得更广泛的传播。这段珍贵的历史不应该被埋没。他建议把《牌楼》拍摄成记录片,如果做出来产生了影响,甚至可以获得加拿大政府的资金支持。

附:[字幕版]加中笔会大讲堂(9)笑言揭秘《一座世纪牌楼的诞生》https://youtu.be/wWIVCVBy_MM?si=mMDrZNuq61C-DOvQ

(撰文:施定柔;海报设计:宋曦阳)

笑言讲稿全文:假如历史会说话

谢谢玛莎老师的介绍,很高兴又来到咱们加中笔会大讲堂,我曾经参加过第4期,一晃就第9期了,又轮到我来向大家汇报写作情况。

非常感谢加中笔会提供这样一个平台,让我有机会向大家介绍我断断续续花了九年时间写成的这本书:《一座世纪牌楼的诞生——历史长河中的渥太华华人》。本来我拟的讲座题目是:假如历史会说话,不过活动策划人帮我改成了揭秘这本书。

既然是揭秘,那就是希望我讲一些写作的心路历程,或者说是一些写作之外的故事。关于这本书的结构、特点和对渥太华华人所产生的影响,渥太华中文作家协会于2024年6月27日举办过一个作品研讨会。李慧奇、瘦灯、夏晨和一尘四位老师在会上对作品做了细致的分析和精彩的评述,四位老师也都是我们加中笔会的会员。研讨会的视频链接我已经分享在Chat中。

《一座世纪牌楼的诞生》新书大家谈视频:

关于这本书的介绍我就不赘述了,有兴趣的文友可以前往观看视频。今晚我来分享一些写作方面遇到的具体问题,比如如何收集资料、如何寻访当事人、知情人和他们的后代,以及一些有意思的经历。

作为渥太华中文作协的负责人,我很清楚每举办一次这样的活动,组织者和志愿者都要付出大量的心血和时间,包括事前策划宣传、邀请主讲人和嘉宾、主持会议以及技术支持,还有事后的新闻报道等等,非常地辛苦。在这里我要衷心感谢孙博会长和加中笔会理事会的各位老师以及台前幕后的各位老师,更要感谢前来参加今晚大讲堂的朋友们。

在座的有很多专家学者和资深的写作者,我很惶恐但是也很荣幸能够在你们面前班门弄斧。

1.写作缘起

因为写这本书,因为这本书的部分章节自2015年起刊登在渥太华的当地中文报纸《新华侨报》上,我被方方面面注意到,曾被邀请参加过一些活动,比如加拿大参议院举办的纪念废除排华法案70周年的活动,又比如渥太华中文教育百年历史的纪录片摄制活动。

我被问到的最多的一个问题就是,你为什么要写这样一本书,或者是什么样的契机,促成你写这本书?那么我今天就先来回答这个问题。

我是1998年到渥太华定居的,开始有差不多三年的时间我在渥太华唐人街附近租房居住。这个附近有多近?从我租住的房子到唐人街最大的九龙超市,也就两三百米。

那个时候的唐人街并不怎么光鲜。几家杂货店无一例外,进门就是熏人欲呕的恶臭之味,大概是海鲜干货的强烈气味吧。店铺的空间很狭小,货物满满当当挤在一起,走路人与人交错都得侧身。在街上随便走走看看,沿街的店铺都差不多,不大的店面,门口经常贴有粤语的招工广告,招收银员、招洗碗工、招后厨等等。

我为什么选择住在那里,一是因为离上班的单位近,二是因为生活方便。挺长一段时间我骑车上班,天天经过唐人街。满街的中文招牌,有餐馆店铺、有美容美发、有旅行社、有社团会所。

这一切都在我脑子里打转,这个唐人街是如何形成的?这些华裔店主是从哪里来的?他们是第几代移民?他们的孩子是否会走出唐人街?

我很想找一本描写渥太华华人生活的书,但我一直没能找到。后来我自己写东西多了,我就想为什么我自己不写一本呢?

可是每每想要动笔的时候,总觉得无从写起。因为写历史需要太多的知识储备,要花太多的时间和精力。漫长的岁月、庞杂的资料、隐约的线索、陌生的行业、纵向横向的牵连……我终于告诉自己,历史,是一门系统的学科,没有基础,没有积累,岂是随随便便就能写的?于是就放下了。

渥太华有一个非常有名的中文门户网站,从2000年运营至今,叫做comefromchina.com。这个网站极大地方便了当时渥太华华人的生活,并丰富了我们的精神生活。

网站的创始人张瑞文先生是我的朋友,2015年,在山西同乡会的春节联欢会上,我们聊起了他准备新开办的中文报纸《新华侨报》。他问我有没有兴趣写渥太华的华人故事,并表示愿意提供一定的写作资金。文章先选择性地刊发在他的新报纸上,然后汇编成一本渥太华华人的历史书。

这与我心中那个不时蠢蠢欲动的念头不谋而合啊。我们立刻便愉快地决定了。

答应了张先生之后,才发觉自己有点冲动了。因为这本书不好写。从什么时候写起呢?当然是越早越好。可是早期的资料从哪里找?写什么人?写什么事?感觉没有一点头绪,可以说一片空白。

再说写到哪里为止呢?写历史要站远一点看,要留有一定的时间跨度。写今天的事情那是新闻,那不叫历史。2010年,渥太华唐人街的牌楼建成了,这是渥太华华人盼望了太久的华人标志性建筑,说一个世纪也不过分。牌楼竣工倒是一个非常好的时间结束点。牌楼是一个看得见摸得着的中华文明的标志。事实上,这座牌楼现在也已经成为渥太华的一个城市地标。

从这个时候开始,写作就完全是我的事了。张先生丝毫不干涉我的选材和写作。

2.引子的出现

正当我发愁从什么地方写起的时候,我有幸认识了周树邦先生。周先生是北京医学院的老毕业生,很早就是医生。他已经从安省卫生厅退休,他在华人社区和华人教会做义工多年,做了很多事,认识很多人,包括一些老华人以及他们的后代。

周医生向我提起在渥太华南边的坎普特维尔小镇,有一座华人坟墓。那里本是一个巨大的公共墓园,这种墓园在加拿大随处可见,没有什么稀奇的,但是这座华人墓的墓碑却远离主墓群达百米之遥,孤零零的立在路边。

当然现在两者相距没那么远了,因为随着安葬的人增加,大墓群不断扩张,离华人的墓碑就越来越近了。所以我在书中选择了当时马丁拍的照片,因为它体现了那个遥远的距离。

他说多年前他在一份小报上见到过相关的报道,但报纸并没有留下来。很幸运地,我循着这条线索在网上查到了一位蒙特利尔园林工人写的博客。他叫马丁(Martin Gregory),他因为建苗圃去小镇选树苗。午饭后散步时他发现了这块墓碑,怎么看怎么怪异,于是他写了一篇博文,并附了三张照片。

这篇博文引发了很专业的讨论,一下就把我吸引住了。我设法联系到两位跟贴人,其中一位是历史和艺术方面的学者,另一位则从小在坎普特维尔小镇长大的一位现职的在渥太华工作的文员。后来我还与小镇所在地档案馆的人联系,试图搞清楚躺在这座墓碑下的那个人的生平。

这个人墓碑上的名字叫汤姆•朱,来自中国,生于1873年,卒于1948年。除了这些,其实后来我几乎没有找到更多的资料,但在寻找线索的过程中,我仿佛不知不觉间就进入了那个年代——那个华人刚刚踏上渥太华这片土地的时代。

我带着刨根问底的急切,怀着找不到最终答案的遗憾,写出了《孤独的汤姆墓》这篇短文。初稿寄给周树邦先生,周医生和我一样激动,他一直期盼着有人能够写出渥太华的华人史。他回信说:看了你的跟进文章,我知道我们长久等待的人到位了。

这忽然就让我感到沉甸甸的责任落到了自己的肩上。

如果说,在这之前,我只是作为一名旁观者、记述者,想把我们华人的历史挖掘出来、记录下来,整理给后人。那么从这一刻开始,我感觉到我似乎是被历史选中了。

这篇文章,便成了这本书的引子。汤姆墓是一个谜团,在过去的一百多年中,在我们渥太华华人的历史上,有很多这样的谜团,那么,我要尽自己的努力,尽可能多地解开这些谜团。

而很多谜团是解不开的,但我至少可以把它们找出来。也许后来的写作者,可以接触到更多的资料。比如加拿大国家图书档案馆的微缩胶片,一直计划往更早的年份制作。但是由于经费和优先级的关系,进展缓慢。

3.资料获取的艰难与幸运

写这种纪实的东西,就必须获得资料。那么获得资料有许多途径。

首先是查阅资料。对于早期华人的生存情况,只能依靠阅读。其实《牌楼》这本书有很大一部分内容都是资料的汇集。这也是这本书引用到的参考文献为什么会有那么多。全书的正文共392页,参考文献达到297个条目。

这本书属于编年史结构,也就是说它是按历史年份来展开的。但是有时为了写一个人物、一个家庭、一个团体或一个行业的完整性,往往又会分出一些枝蔓。而作为历史,它又必然与同时代的国内国际大背景相互关联。所以这本书中渥太华华人的生存状态与整个加拿大的华人的处境相互观照,与世界局势特别是中国的国情也息息相关。

既然要写完整的华人史,那么就要从头写起。哪里算是这段历史的起始呢?我是从历史上第一批来到加拿大做苦力的华人写起,这是华人第一次与加拿大扯上关系。尽管这批华人并没有来到渥太华,而且他们的下落不明。但他们确确实实是踏上加拿大土地的第一批华人。时间要回溯到1788年,那时的加拿大还不是一个完整的国家,所以准确地说那些华人到达的是不列颠哥伦比亚。

然后1858年不列颠哥伦比亚的弗雷泽河谷出现了淘金潮,其中有华工。然后是1880年加拿大修建贯穿东西部的太平洋铁路,华人扮演了很重要的角色。这个时候的资料,从Wikipedia可以查到一点。而要获得官方的人口普查资料,了解当时的社会状况,只能去国家图书档案馆摇微缩胶片。

我为什么用“摇”这个字呢?因为微缩胶片就像电影胶片一样是一盘一盘卷起来的,阅读机实际上就是一个胶片放大机,阅读的时候,就是用手把画面一幅一幅摇到上面的灯位,通过放大镜投射到底部的阅读平板观看。

在《牌楼》这本书的新书发布会上,我曾经挑选了一些照片,做了一个幻灯播放。这些图片中有几张微缩胶片机的照片,也有微缩胶片显示的效果照片。我现在也播放一下。

1)公共图书馆

住在加拿大的首都拥有得天独厚的优势,可以方便利用加拿大国家图书档案馆的丰富资源。

去图书档案馆(Library and Archives Canada)。首先要先办证。即便有证,有些早期资料并不对公众开放,比如说还没有进入微缩胶片和计算机的原始资料。

我看的最多的是早年人口普查的微缩胶片和一些资料的扫描文件。档案馆只在工作日提供查阅这些旧资料的服务,我平常要上班,我下班的时候,档案馆也下班了。档案馆周日也不开门,所以我只有抽周六去档案馆看资料摇胶片。

周六这宝贵的一天,开放时间也比平时短,我通常是从上午9点开门进去,在里面一直呆到下午4点关门。阅览室内部不允许带入食物和饮料,除了笔记本和照相机之类,要先存包。渴了可以到楼道的饮水台喝点自来水,饿得厉害就出去到街边买个热狗之类的快餐,更多就是忍着,因为要抓紧尽可能多的有效时间。事实上,那几年我把很多年假用到了档案馆,也用到了采访知情人。

摇胶片特别费眼睛,成卷的缩微胶片,一片片从眼前慢慢转过、停留,上面是人工手写的英法文登记资料,龙飞凤舞难以辨认,或清晰或模糊。年代久了,墨迹都褪色了。连续看几个小时,清晰的眼睛也变模糊了。最早的人口普查记录,几乎没有华人。有时候摇一盘也摇不出一个来。

记得第一天去读片,1891年共有三卷胶片,在其中的一卷胶片,我第一次看到了“China”这个词,找到一位名叫宋荣(Soon Wing)的华人。后来逐渐地能看到一些华人的名字。而这些名字与口口相传的那些华人名字毫无瓜葛,所以许多来到渥太华的早期华人其实并没有留下什么痕迹。

离现在稍微近一些的旧文献,改进到可以在计算机上看扫描文件了,也可以存入活动硬盘了,这无疑方便了许多,但是还不是很理想。比如说渥太华最早的《加京华报》,这份报纸起先是刻蜡版用油墨印出来的,扫描文件的背景常常是黑乎乎的一片。

我花了不少时间,把早期的人口普查和《加京华报》等能找得到的早期中文报纸和刊物全部看完了。这些东西那时还都没有上互联网,也不外借,必须到档案馆去查。有些资料和照片存在安省档案馆,有的存在渥太华市图书馆,有的需要办理付费使用手续。

2)阅读论文、书籍、文章、报纸和早期的小册子

我指的参考文献是一些正规的书籍、学术论文,比如博士和硕士的毕业论文,中英文的都有。还有一些学校、教会和各种团体的原始资料,可以通过图书馆借阅、私人借阅和购买等方式获取。

周树邦先生就帮我找到一些华人教会的小册子。在与老华人交往的过程中,我还有幸读到一些当时的日记和回忆录。

过去的中文报纸和期刊肯定是与华人历史最直接相关的,最具有参考价值,但它们出现的时间比较靠后,最早的中文报纸《加京华报》创刊于1977年。而在这之前的华人活动就要靠查阅更早的英文报纸了。

渥太华有一份早期的英文报纸叫《渥太华新闻报》(Ottawa Journal),记录了一些华人的事情。这份报纸在网上阅读,要按月交订阅费。比如说,我们现在正在考虑把这本书翻译成英文,我大概就又得去订阅这份报纸,因为有些资料需要去反向查证。

这份报纸我大概是从1895年度开始查起的,查到1974年度,从中获取华人和与中国有关的消息包括各类广告。时间跨度前后为79年。这是一份日报,是一份英文日报,还是一份模糊不清扫描版的英文日报,大家可以想象,阅读体验并不轻松愉快。

还有一些华人社团保存的文字资料,比如会议日程和记录,某些决议和文件,活动的宣传海报和媒体上的新闻报道等等。中华会馆当时的薛金生会长曾经提供给我两纸箱的资料,其中很多都是他们每年组织的体育比赛和文艺演出之类的一些宣传材料。

3)网络搜索

互联网出现以后,与早期找不到资料刚好相反,那就是资料太多了,大量的文章和照片出现在网上。

上网搜取资料当然是必不可少的手段,但网络资料的可信度难以保证。一般需要与其它资料相互印证。而且一旦能从网上获取,我自然就会顺手把相关内容复制到书稿中,然后再根据需要取舍和修改。

结果这就造成了后来校对的最大麻烦,许多错别字和不通顺的地方都出现在各种当年的网上新闻报道中。当时人们就是急于把一些事件和人物报道写出来,但是对文字的注意程度就不那么细致。其实达到纸媒要求的出版标准也不难,但是直到今天,网上流传的很多文章,仍然不够规范。

4)实地考察

洗衣店原址,中餐馆原址,大使馆原址,中文学校原址,必治活墓地,汤姆墓等。

很多地方已经完全变了模样。最早的Albert Street老唐人街,早已变得高楼林立,成为渥太华的繁华的市中心。

(阿尔伯特街219号的“顶好餐馆”,左边单门为二楼“永安”杂货店入口。谭仕汉提供)

中文学校旧址314 Lisgar St,我去看的时候,正赶上要拆掉修旧房子,修建新的大楼。当时我为陪我前往的周树邦老先生拍照留念,正值夕阳西下,余晖照在房子的墙壁上,让我心中一时感慨无限。

2015年6月14日,我第一次来到坎普特维尔小镇汤姆墓前。汤姆的墓地在一大片拖拉机翻过的泥土地中,显得特别突兀。墓碑前插着人造花,这些花是隔一条马路的Dairy Barn快餐车的老板娘玛丽放置的。

玛丽常年照料汤姆的坟墓,培土、清洁、插花。她说看到汤姆孤零零地躺在那里,为他做点事心里会好受些。我感谢玛丽所做的一切,并告诉她很多中国人都感激她。而她却谢绝我为她拍一张照片,因为她不想让自己的照片公之于众。

第一批生活在渥太华的老华人早已过世,早期的一些华人被安葬在渥太华比奇伍德国家公墓(Beachwood Cemetery)。老华人按照粤语发音将这座墓园翻译为“必治活墓地”。我获悉这座墓园安葬着华人的时候是在一个冬天,厚厚的大雪还覆盖着整座城市。我无法入内凭吊这些先辈,只能远远拍摄几张墓园大门和围栏的照片。

次年夏天,我来到了这片加拿大国家公墓。我见到了1996年由渥太华华人社团在墓园的东北角建起的一座中式凉亭,亭名怀远。怀念的怀,远方的远,去国方怀远,怀远亭,多好的名字!亭子四周环绕着捐助者的花岗岩名牌,有团体也有个人,其中包括中华人民共和国大使馆和广东省江门市政府。事实上,怀远亭的建筑材料与土建施工包括后来的一些、维护都是由江门市政府提供并完成的。

亭子北边有一块被柏树环绕起来的墓地,入口有一座绿色琉璃瓦的红漆木柱的木制门楼,上面挂着写有“福荫园”三个大字的匾额。这块墓地的墓位由当年谭家和周家等老华侨组建的仁爱堂所购置,免费安葬一些无人或无钱送终的老华人。墓园中百余块墓碑全都平埋在草地上,每块一尺到一尺半见方,大小基本统一,安放也很统一,一律平躺,没有一块竖起来。

我最初走进墓园,还以为这些墓碑是花园中常见的石板路,险些一脚踏上去。整个墓园中立着的只有一座纪念塔碑,塔碑正面写着“CHINESE COMMUNITY AND DISTRICT, MAY 23RD, 1937”,背面写着“柯京及邻埠,华人先友坟,中华民国廿六年五月廿三日立”。“柯京”是民国时期华人对渥太华的称谓,“京”就是首都的意思,渥太华是加拿大的首都,所以现在也有称渥太华为“渥京”的。

我去的那天阳光很足。走过小径,我的影子就在那些墓碑上划过。我站在那里,凝视着那些躺在地上的简陋墓碑,不觉有些恍惚,忽然想到常用的文学修辞手法。

按照写作的程式,我这个时候是不是应该想到些什么呢?这么一想,我的脑海中还真的就闪现出很多东西,出现了缩微胶片上罗马拼音的华人姓名,出现了崇山峻岭中筑路华工的照片,出现了河上洗衣的华人苦力,出现了中餐馆里留着辫子的跑堂小哥,出现了英文旧报上歧视华人的一张张漫画,出现了抗日飞虎队中的加籍华裔飞行员,出现了日本投降时渥太华街头意气奋发的华人游行队伍,出现了中加两国建交的历史画面,出现了如今市中心高层办公楼中出出进进的白领华人……

真是沧海桑田,百年巨变。经过百年的历史进程,加拿大华人终于从最底层的苦力变为与所有加拿大人一样平等的公民。这松柏、这青草、这被岁月驳蚀的墓碑、这初夏拂面的轻风,这园中花草的芬芳,在这一刹那都酝酿成一种说不清楚的情绪。

杂草已经长满墓碑的四周,擦拭、清理,也只能除去墓碑上的泥土以及落下的松针和树叶,周边的野草仍然顽强地伸过来遮挡住边缘的文字。这些平埋在地上的石碑,相比于后来做工考究的立碑,显得那样寒酸。而碑上镌刻的生卒年份,却默默诉说着过去的岁月。

5) 征集华人故事

因为我们有《新华侨报》这张报纸,我们有comefromchina.com这个网站,我们当然没有放过向社会征集华人故事的机会。

每次刊登我的文章,旁边就会附一则征集广告。我们想当然地认为会收到雪片般的回应,但是结果却不尽人意。

不过令人欣喜的是,一位来自香港的李再思女士由报纸上的这则广告联系到我,提供了她随父母1970年代来到渥太华,唐人街变迁的细节,包括她们姐妹去中餐馆打工的经历,以及她们家与渥太华著名洗衣工何连长做邻居的趣事。

我们的信息交换完全依赖于电子邮件,毕竟双方都能用中文写作,而语言交流则行不通,她讲粤语,我讲普通话,最终还是落实到英语。

我们在comefromchina.com中文网上发的征集广告也得到了响应,素昧平生的黄斌先生在短短几小时内与我联系,他是当年渥太华第一所简体字中文学校的主要筹办人之一。

后来我才得知,当时有三方面的华人几乎在同一时间推动成立渥太华简体字中文学校,其中一方就是梁思信和黄斌,另外一方是渥太华中国同学联谊会,负责人是潇渝,还有一方是马来西亚华人何方淑清等人。我获得的很多线索就是这样,不同来源的消息往往会殊途同归,指向同一件事情。

6) 采访当事人、目击者、知情人或后代

面对面采访是获取第一手资料的最佳途径。我很庆幸自己有机会能够采访到一些经历过那个时代的老人。最早在渥太华生根、开花、结果的五家华人有谭家、两个黄家和两个周家,我都有幸接触。

最年长的一位周彩琼老人我采访她的时候已是95岁高龄,依然精神矍铄,平时还打高尔夫球。她上过当年教会办的中文学校,与她同时上学的另一个周家的后代周强安老先生及夫人,一起在老字号中餐馆滕王阁接受了我的采访。而周强安老先生是华人社区的领袖人物,为我这本书的写作提供了很多珍贵的资料。

《牌楼》第7页有一张1943年渥太华华人小女孩向到访的中华民国总统夫人宋美龄女士献花的照片,为了寻找照片上那位小姑娘,我想方设法四处打听。终于,2015年9月的一个夜晚,我忽然接到一个从美国加利福尼亚州打来的电话,打电话的人,便是当年的小姑娘黄新珍老人。她说家里人告诉她我在寻找她,她讲了一些往事,同意我在书中使用她的这张见证历史的照片。

这些令人尊敬的老人已经是更早的华裔先民的后人,听他们讲述那些家庭往事,仿佛都听得到历史的回音。我非常感谢他们将长辈的日记片段提供给我,黄雪琼老太太还拿出了抗战期间国民政府发行的爱国航空债券给我看。周强安郑冋夫妇和其他人则提供了人头税证明、中华民国护照、家庭照片等珍贵历史资料。通过他们,我了解到华人先民当时的生活情况。

我还几次拜访了国家科学院NRC的科学家廖若轩先生、卡尔顿大学的教授黄祖永先生,我把这些记录在这本书中,我们不难看到华人从洗衣店、中餐馆进入到科技教育领域所发生的整体蜕变。

我采访当事人的时候,没有录像,但大部分录了音。录音只是为了帮助我回忆采访时没有注意到的细节,并不打算对外公布。也有受访者不同意录音的,那我们就是纯粹的谈话,我做一些笔记。

采访的场合最理想的是在受访者家中或者安静的办公室,受访人会比较放松,也没有什么干扰。最困难的是在餐馆和酒吧,背景的碗碟声此起彼伏,有的酒吧人声鼎沸,面对面坐在一张小桌前都得喊着说话。但是能找得到愿意接受采访的人真的是非常幸运,我非常尊重他们选择的见面地点和方式。

渥太华的几个知名的餐馆我都和受访人吃过饭,比如四海一佳、滕王阁、吴兄弟、扬子江、海皇、英皇、扬明楼、Eclipse自助餐……有的餐馆现在已经转手或干脆关张大吉了。几家著名的咖啡馆比如Tim Horton’s、SecondCup、Starbucks更是采访的常用地点。

在《牌楼》新书发布会的会场,有人见到前面的照片播放后,马上找我提议选出书中的照片做成一个视频,传到在网上播放,扩大我们华人的影响。这个出发点当然是好的,但还真不能这样做,因为照片的提供者当时都与我签有协议,这些照片只能用于这本书以及与之相关的活动。这也可以理解,里面好多照片是他们的家庭生活照,他们并不愿意家人的照片被传播得满网都是。

这里顺便提醒一下,我们往往并不是第一个采访人。很多受访人的资料其实已经给别人提供过了,我获得本人同意拍照或复印这些资料用到我的书里、文章里,觉得理所应当。但是在我之前的采访人会不会以为我是从他们的作品中偷窃而来?因此材料使用授权书对作者和受访者都是一种保护。

对于作者而言,就是请求受访者允许作者使用他们提供的材料以及他们的口述历史;对于受访者而言,就是限制这些材料仅仅使用在规定的作品中。但这个授权书有时非常难签,一旦有这种需要签字的东西,人们都非常谨慎。有的受访者反复读过文本,也提不出什么修改意见,但就是不肯签。

这就涉及到另一个方面,就是如何与受访者建立良好的信任关系。

6) 如何取得受访者和被写者的信任

在以前的一次讲座中,我举过写报告文学的两个例子,一个是徐迟写陈景润的《哥德巴赫猜想》,另一个是樊云芳写栾弗的《追求》。那都是作者深入受访者生活、长期相处的例子。

一般说来,我们不可能获得与受访者像朋友一样相处的机会,我也没有任何官方背景,纯粹就是一个独立写作人。尤其是在写作初始,我什么都没有,空口白牙让对方把自己的生平讲给我,非常地困难。人家不知道我是谁,不知道我要拿他们的故事干什么,凭什么相信我?随随便便一个陌生人,就要去追查人家的陈年往事,有的还要把伤疤揭开来,哪有那么容易?

(阿尔伯特街228号1946年新开张的国泰酒楼。周强安提供)

在短暂的时间里,迅速获得对方的信任,最好的办法就是找到与双方都熟识的朋友。在这一点上,周树邦医生从我开始写这本书,就一直陪伴和鼓励我,主动介绍他的老朋友和我见面交谈。

周医生祖籍广州,在渥太华社区和教会义务服务多年,认识许多华人社区的重要人物。他也是我采访时的翻译。老华人基本都讲台山话和广东话,我和他们交流时并不顺畅,基本都是用英语交谈,遇到一些人名、地名和事件,就不得不求助于周医生。其实在采访过程中,我还得到了其他很多朋友的帮助和支持。借此机会一并致以深深的谢意!

等我写过几个家庭的故事,发表在《新华侨报》上之后,说起话来就方便了许多。我可以拿着报纸给采访对象看,他们见到白纸黑字的文章,心中也踏实很多。

还有一个实际的情况,采访一个对象,不可能总是毫无缓冲直奔主题。就算直接就可以正襟危坐地开谈,那也要有个适宜的场合吧。总要喝喝咖啡、吃吃饭、打几场高尔夫球,参加他们的崇拜活动,一起野野餐,这样彼此的关系才能融洽,才好交流。这中间,需要花时间,也需要花钱,都是不得不考虑的现实。

作家严歌苓说过,她写《陆犯焉识》的时候,花了很多钱,要去青海去体验生活,要花钱去开座谈会,把劳教干部请来,然后要找人陪同,要找很多关系来了解这些故事,很多时候她是不计成本的。这段话,开始写华人史之后,我是非常理解的。同时我也感到非常幸运,我不仅得到张瑞文先生的资助,还得到了很多人的无偿支持。

人与人建立信任是一件很微妙的事。有时还真不是简简单单关在屋里敲敲键盘就可以的。上面说过的吃饭、喝咖啡、打球交往当然是很好的交流方式,但我并没有刻意去营造这些,而是水到渠成,把我的生活与他们的生活,在合适的时机重叠在了一起。

作为写作者,每当成功采访到那些令人尊敬的人物,获得有价值的资料后,那份喜悦是巨大的。

那么写好了一段历史之后,我通常要拿给当事人审阅,获得他们的认可。根据我的经验,个人的认可比较好办,基本准确记录他们的叙述就可以了。团体的就不好说。你要考虑到历届管理团队如何分配笔墨浓淡,也要考虑到社团内部的意见往往并不一致。如何给历史事件下结论,如何给历史人物定位,都是难以取得一致意见的。

有的社团,初听我要写他们,非常高兴,说你可为我们社团做了一件大好事,我们一定要好好感谢你。结果,写着写着,他们看稿子的时候眉头就皱起来了,说写得与事实不符,至少不准确。可是材料都是他们从纸箱子里翻出来给我的。理事们无法取得一致意见,就需要一次次开会讨论。

事实是什么?每个人眼里的事实都不尽相同,如同日本小说《罗生门》中对于谋杀案每个人的描述都不尽相同而又都是事实的一部分一样。而且每个人的叙述,都会自觉不自觉地让自己处在事件的有利位置上。

遇到这种情况,我尊重各方的意见,参考书面资料,尽可能客观记录事件的来龙去脉。

有的事件,本来是华人社区的大好事,可是你去采访当时的负责人。他并不一定愿意配合。他会说,华人社区的这件大事是我们一手经办的,我们以后会总结出来。言下之意是外人不必置喙。可是事情已经过去十几年,还要等多久的以后再总结?这种时候,我只好有多少资料就写多少内容。

我无意他们内部可能出现的意见分歧,我只是作为一名独立写作人,写我看到听到的东西。我对我写下来的内容负责,我没有写到或漏掉的,是因为我无法了解到更多实际情况,并非我不尊重他们。

写这些往事,需要四处寻找资料,很多还是英文资料,需要随手翻译,东拼西凑整合在一起。如果不好好消化硬摆在一起,难免出现问题。这个时候其实特别要注意,不能因为着急,不能因为找到新材料立刻新加了一段一时高兴,就把不成熟的稿件给受访者审阅。

很多受访对象都是博士教授级的高级知识分子,文化素养极高。有时看过稿件他们会不客气地讲,这东西写的文字不通,逻辑不顺啊。人家说的都对,是作者自己把自己搞得很尴尬。所以我历来主张文章是一定要打磨的。

总之,这种纪实性写作会多出很多写作以外的因素,涉及到采访旅行、时间、金钱、人际关系、各种活动、法律纠纷等等。

在这里我还想说的是,不是随便找到一个人,他就能像电视台主持人邀请的嘉宾那样侃侃而谈,也不是每一个人都有精彩的故事。找到合适的受访者是作者的运气。

有人形容《牌楼》这本书是抢救式写作,因为随着时间的推移,能够获得这类资料的可能性越来越小。2024年5月19日,当这本书终于出版,召开新闻发布会的时候,我当年采访过的一些老人已经离开人世了。

当年采访他们的时候,他们中的一些人曾经直言不讳,告诉我他们接受过很多人的采访,包括媒体、学者、学生,不厌其烦,不想再接待我们这些采访人,尤其是很多采访人都说作品发表以后会送给他们,结果他们从没收到过任何作品。

我没有承诺过他们什么,只是及时告诉他们哪一期的《新华侨报》上有他们的故事,请他们注意取阅。另外就只能说,等书一旦出版会及时通知他们,但是,我发出的邮件有的被退回,大多没有回复,电话也变成了空号。有些老人毕竟没能等到这本书的出版。我觉得愧对他们,深深抱憾。