(已经完全藏化的湖南籍老人侯德明)

《读者》(原创版)文/张卫

爱山,是我曾经的经历。

我的家乡因纬度低,无雪,于是向往雪山。雪山下,有平坦的草地和溪流,还有一群曾被遗忘的少年,他们70年前叫“红小鬼”,后来的身份叫“失散红军”。据民政部门统计,这些散落在雪山草地的少年曾数以千计,今天已寥寥无几。人的生命毕竟有限!

在鲜花盛开、青草茂盛的季节,我穿过西部辽阔寂静的山地,与他们邂逅。时光的风霜,将当年的风华少年磨蚀成耄耋老人,如果没有特殊的经历,谁还记得他们?美国地理学者普林斯顿·詹姆斯认为:“一个世代的意象,很少能为后一代所满足。人们总在不断地搜索新的、更完善的形象来作出符合时代信仰的解释。”

在物欲强烈的今天,还需要这样的解释吗?

我认为需要。毕竟,这是一个容易遗忘的年代,随着证人的逝去,将加速我们对昨天的淡忘。七十多年前,在西部山地走过的那一群热血青年,如今大多作古,但他们肯定留下了很多,包括由于种种原因没能跟上大部队的少年们,他们顽强地融入那片山地,在雪水的滋养下走过漫长人生。作为越来越稀缺的民族苦难史、责任与抗争史的参与者,他们的血肉之躯比汗牛充栋的文献更能感染你我—历史,居然就活在我们身边!

我邂逅的第一个“少年”,已经86岁,地点在小金县。小金县古称懋功,是长征的重要节点,“懋功会师”亦成为亲历者们心中珍藏的经典。

2005年的一天上午,川西高原阳光灿烂。小金县红军会师广场纪念碑前,一位老人一边凝视着雕像,一边抹眼泪,还不停地鞠躬、敬军礼,这引起了我的注意。上前打听,老人说他叫王顺生,康定人,16岁参加红军,曾任红四方面军某师35团传令兵,目睹了两大主力盛大的会师场面。

“到处人山人海呀,可今天,能到这里来的只有我一个了!”老人长叹一声,突然泪流满面,“民国24年,我老家康定还叫打箭炉。我们村跑出来几十个年轻人闹红(军),现在只剩我一个了!”沉默许久,又一声长叹:“1995年,天宝主席(原中央委员,曾任四川省政协主席,是从阿坝马尔康参加红军的藏族同胞,“天宝”是毛泽东在延安时给他取的名字)来康定慰问老红军时,我们一共坐了两桌,大家好激动,慰问活动搞了3天。10年过去了,如今,那两桌人也只剩我一个了!”

说罢,王顺生再次热泪长流:“我今天来这里,是想会会老战友啊,可惜,一个都见不到喽!”老人的儿子王达胜告诉我,他父亲过草地时被打散了,在外流浪多年,不敢回家,上世纪80年代才落实“失散红军”的身份,“这次是专程陪他到小金县来看看”。王达胜不讳言这可能是父亲最后的心愿:“四川老话叫收脚印,再过几年,川西的老红军可能一个都没得喽!”

王顺生说,由于他是传令兵,会师期间进出过中央各大机关,见过毛泽东、周恩来、朱德、张闻天等。“他们都好年轻哟,人长得高大,精神十足……”说罢,老人眯缝起眼睛,心绪似飞回逝去的燃情岁月。突然,他睁开眼问我:“你想听听会师歌吗?”

嗓音居然很亮。歌的过门很长,旋律铿锵有力:

万里长征经历八省险阻与山河

铁的意志 血的牺牲

换得伟大的会合

为奠定中国革命巩固的基础

高举红旗向前进……

老人说,这歌是时任红军总政治部宣传部部长陆定一写的。我惊叹他的记忆力,他回答说:“怎么忘得了呢?它都刻进我骨头里了!”

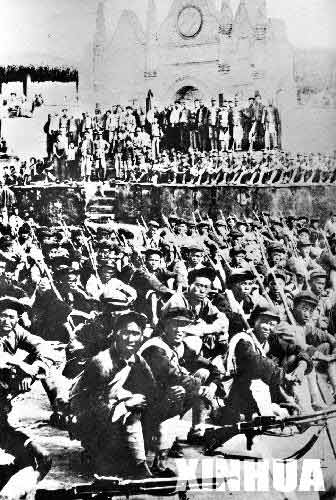

(红二十五军团于1934年11月开始长征,1935年9月16日到达陕北根据地与陕甘红军会师,合编为红十五军团。这是红十五军团一部。)

又是几年过去了,王顺生,您老还健在吗?

曾经,我花了很大工夫去研读这段历史,但纸上读来终觉浅,于是我走进西部山地,去感受那强烈的高原黄昏:蓝得透亮的天空,缓缓西下的夕阳,静寂无声的草原,侧耳倾听,那一代人激昂而沉重的喘息似仍在叩击耳膜。我想弄明白:当年,为什么有那么多少年加入这支队伍?

川西红军史学者杨继宗告诉我,长征时红军征兵是放宽了年龄的:“不能以今天‘是否满18周岁’来衡量能不能入伍。因为沿途战事激烈,兵员损耗很大,譬如中央红军从瑞金出发时有8.6万人,进入川西只剩2万人,这还包括在云贵山地扩红后的数千汉苗彝胞。而许多少年因为接受了扩红宣传,为改变命运或只想吃口饱饭,于是跟着这支队伍走……”

这些十多岁的少年来自山地、消失在山地或幸运地走出山地,曾演绎过多少惊天地泣鬼神的故事!但由于种种原因,他们中很多人并未能走出雪山草地,成为“失散红军”。国家民政部对此有明确规定:“失散红军”指1937年7月6日以前参加中国工农红军(包括西路军、抗日联军等),没有投敌叛变行为,回到地方后,继续保持革命传统的人员及因伤、因病、因战斗失利或组织动员分散隐蔽离队的红军失散人员,经当地群众公认,乡镇人民政府审查,县市人民政府批准的人员,国家将对他们提供生活、医疗和住房等保障。

那么,为什么川西的“失散红军”特别多呢?“最主要是松潘草地太难走,特别是四方面军曾三过草地,导致非战斗失散人员剧增,”杨继宗分析说,“如今他们差不多都过世了,活着的寥若晨星!”

我在阿坝红原草地深处的瓦切乡,拜访了在草原上生活了70年的侯德明。

这是一个已经完全藏化的湖南籍老人。当我走进瓦切牧民新村侯家宽敞的大瓦房时,老人正在转经筒,70年岁月的沧桑写满他沟壑纵横的脸。他已不大会说汉话,给我当翻译的是他的大儿媳、在县广播电视台工作的阿尔基。

阿尔基说,侯德明是过草地时掉队后在瓦切定居的,当年16岁,现在他只记得“贺龙”、“湖南”、“大庸”等几个汉语词汇。当地藏胞给他取了一个藏名叫“罗尔伍”,意思是“宝贝”。在瓦切,侯德明的人品被一个叫奇美拉姆的藏族女孩看上了,后来成为他的妻子,有了4个孩子。侯德明或许并不知晓更多的革命道理,但却有做人的原则:“文化大革命”初期,他是村里的仓库保管员,红卫兵们抄来的各家值钱的珠宝、首饰、毛皮、金银器物等都堆在仓库里。10年“文化大革命”结束后,人们清点抄家物品时惊讶地发现,所有财物一件未少!侯德明没拿乡亲们的宝贝,他却成了人们心中真正的宝贝。1984年,当落实红军流失人员优抚政策时,所有藏胞都出面作证:他是真正的红军!

在草原生活多年,侯德明十分想念家乡大庸和亲人。有一年夏天,一个叫靳延谣的画家到瓦切写生,得知这事后,非常感动。靳当过兵,出于对一个老兵的敬重,他设法将侯德明的故事发布到媒体上。说来也巧,侯的家人竟在当地报纸上看到一条消息:一个远在川西的藏名叫罗尔伍、汉名侯德明的失散老红军想寻找他在湖南大庸(现张家界市)的亲人。这激起侯家兄弟到阿坝寻亲的念头。寻亲团经三天三夜长途跋涉抵达红原,经仔细了解和辨认,证实眼前这位八十多岁的老人就是侯家苦苦寻找70年的大哥!寻亲团和侯德明抱头痛哭,70年的思念化成奔涌的泪水……

此后,侯德明回到了他梦绕魂牵的家乡,当地人民用夹道欢迎的隆重仪式迎接失散70年的儿子,很多人哭了,侯德明也哭了。“但看得出,那是幸福的泪水。”阿尔基告诉我,“这不,他从湖南回来后,将父母亲的照片也请来了。”

果然,在侯德明卧室的墙上,悬挂着两位汉族老人的画像。他闭着眼睛,在画像下默默转动经筒,脸上几乎没有表情。那是一种淡然、超脱还是恬静?我无法窥探他内心深处对故乡、父母、红军还有怎样的感情。这情景,让我突然想起唐师曾在北非阿拉曼盟军战士墓看到的一块碑,那是一位母亲给儿子立的,碑文是:

对世界,他仅是一名士兵

对母亲,他是整个世界

在中国,有多少母亲养育的优秀儿女,早已经融入雪山草地?

在甘肃迭部县,我错过一次拜访“红军少女”的机会。那是6月的一个黄昏,我走进两峰对峙的腊子口乡,年轻的藏族副乡长曾莉(藏名叫索南拉木)告诉我,她奶奶也是老红军,姓刘,四川阆中人,15岁参军,跟着大部队走到今天的甘南地区时,被狗咬了,治好伤后就定居在此。“你想见见她吗?”曾莉问,“她就住在几十公里外的洛大镇。”我因想早点翻越岷山的最后一座山峰铁尺梁,不想再走回头路,便婉拒了,这让我至今后悔不迭!

从腊子口到铁尺梁还有55公里,山道险峻崎岖,峭峰欲合,一路上有许多像腊子口一样的隘口。当我终于登上海拔3185米的铁尺梁峰顶后,远眺群山绵延,云雾下森林逶迤无边,最远处是岷山著名的光盖山,起伏的石峰绵延百里,峰顶积雪闪闪发亮,清代诗人陈仲秀曾有诗云:“迭山南望白无边,雪积遥峰远接天。”而毛泽东则大气磅礴地吟唱:“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”

翻过铁尺梁,下山的地貌开始有了明显的变化,一路几乎无树,但草好,多山羊,不时能见到头扎白羊肚帕的放羊老汉,从衣着看已是汉族。其实,铁尺梁原本就是汉藏分界线,下梁后即一马平川,可直抵甘南名镇哈达铺。我在铁尺梁山脚下遇到一个放羊老汉,叫李中清。老汉裹着羊皮背心,身体健壮。他身边草地青绿,悠闲散落着几十只安静的羊,远处是绵延的麦田。“当年红军就是从这里去的哈达铺,”李老汉告诉我,“当时我也在放羊,把鞭子一甩就跟他们走了,一直走到哈达铺。那年我14岁,跟着他们在哈达铺吃了几餐饱饭,要不是我三伯硬把我拖回来,我肯定跟他们到陕北去了。”又说,自己只是跟着大军走了一遭,并没真正入伍,不能瞎编参加过红军:“我这辈子只是当农民的命哩,得认!”

“要是当初你跟着大部队去了陕北,早就当上将军了!”我感慨道。

老汉大笑,然后坦然说:“可能是吧,也可能早就不在了。这世上,哪来后悔药呢?”

我心中一动,眼睛有些湿潮。前面,微风吹拂,麦浪滚滚。

3 Comments

Leave a Comment

要发表评论,您必须先登录。

在今天这个和平年代来回顾当年的历史,因为政治上的开明,有些东西已经从神坛上走下来,原来当年所歌颂的英雄们,最开始不过是跟着队伍走,混一口饭吃,和我们现在为工作而颠沛流离没有多大区别。其实所有的职业,所有的日子,在一开始的时候,都是为了能够活下去,然后就是往死亡的道路上走,活一天,离开死亡就近一天,然而生命就在这里出现了分别,有的是那么精彩,有的却多是无奈。

死亡行军–红军过雪山草地全记录

2006年09月24日 16:00:43 来源:新华网

过草地:在泡涨的尸体上行走

今天的若尔盖湿地看上去十分美丽,绚丽的鲜花争相盛开。

1935年8月中旬,红军分为左、右两路,分别从卓克基和毛尔盖出发进入生死莫测的大草地。

“那草丛间呈深褐色、透着腐臭味的沼泽,一下子就陷进去了一位战友,另一位战友去救,也被拉了进去。早上还在一起吃饭的战友,眨眼之间就不见了……”老红军袁美义回忆说。

进入草地两三天,红军的干粮就基本上吃完了。

“就靠吃野菜、草根、树皮充饥。”老红军彭永清说,有的野菜、野草有毒,吃了轻则呕吐泻肚,重则中毒死亡。前边的部队还有野菜、树皮充饥,后续部队就连野菜、树皮都吃不上了。

90岁的老红军程启学至今认为,那是自己人生中最苦的时期:“不知道死了多少人。走完雪山草地后,我身上的皮肤也换了一层,头发、眉毛、睫毛全部掉光了,2年后才慢慢长了出来。”

“掉队的人太多,每天能收容掉队者上百人。晚上露宿,三五人一伙背靠着背休息。第二天起来一推,很多人身体已经冰凉。”长征中,曾负责过收容掉队战友的老红军袁林说,“不用路标,顺着战友的遗体就能找到前进的路线。”

从一个铜锅的故事中,人们也许能想像出草地的艰险。

红3军团某连有一个9个人的炊事班,携全连仅有的一个铜锅进入草地。炊事员一个个牺牲,铜锅一次次换肩膀……走出草地后,铜锅已挑在司务长的肩上,炊事班的其他同志全都牺牲了。

“为救命,贺龙把他的枣红马都杀掉给战士们吃了。”老红军胡守富回忆说,每到宿营地,贺老总便千方百计地钓鱼,“几条小鱼熬成的汤,把饿晕的军团政委关向应救醒了,而他自己却嚼了3天的牛皮。”

身患重病的周恩来随红3军团过草地。时任军团兵站部部长的杨立三身体也很虚弱,却坚持亲自抬周恩来,走出草地后便累倒了。1954年,杨立三去世,身为共和国总理的周恩来亲自为他抬棺送葬。

1935年9月,手握红四方面军指挥大权的张国焘公然分裂红军,率刚刚走过草地的红四方军和部分编入四方面军中的中央红军调头南下。

“上次死的人已经被水泡涨了,我们就光着脚在白生生的肚子上走,过了那段路就要洗脚,否则要烂脚!”曾经三过草地的刘洪才用“尸水横溢”来形容再次走进草地的感受。

“全师1500多人,从草地出来时剩下不到700人。”过草地时任2军团4师10团副政委的陈浩说,活下来的人,也是靠战友情、同志爱结成的巨大力量支撑下来的。

生命凝结的不朽丰碑

鸟兽绝踪的大雪山,荒无人烟的水草地,究竟吞噬了多少勇士?至今也没有一个确切的数字。四川省阿坝藏族羌族自治州党史研究室的研究表明,红军三大主力在两年数次过雪山草地期间,非战斗减员至少在万人以上。

1935年6月,近2万人的中央红军开始翻越雪山,到8月下旬穿越草地后,在右路的中央纵队和1、3军团只剩8000人,在左路的5、9军团剩下约5000人,减员7000余人。

中央红军翻越的雪山主要有夹金山、梦笔山、达古山、亚克夏山、昌德山等5座;红二方面军翻越的有玉龙雪山,大、小雪山,海子山,马巴亚山,麦拉山,德格雀儿山等十几座雪山;红四方面军在历时1年多的长征中,翻越的海拔4400米以上的雪山就有5座,其中梦笔山、夹金山都是两次经过。

1936年7月,当红2、6军团经过一个月的雪地行军到达甘孜与红四方面军会合时,1万多人的队伍减员了2000多人。

海拔4800米的亚克夏山北坡的垭口上,一座红军烈士墓静静地躺在积雪云雾之中。

1936年,12名红军战士在长征胜利前夕,长眠在这座雪山之巅,直到16年后,他们的尸骨才被发现。于是,便有了这座世界上最高的红军墓。

生命无言。无言的生命为那次悲壮的行军,标上了精神的高度。

过雪山草地为何成为红军的死亡行军?

2006年09月24日 16:19:19 来源:新华网

新华网成都9月24日电(记者樊永强 吴杰)雪山草地是红军长征中走过的最艰难的路段。四川省阿坝藏族羌族自治州党史研究室的研究表明,红军三大主力在两年数次过雪山草地期间,非战斗减员至少在万人以上。

“主要是由恶劣的自然环境和严重的缺食少衣造成的。”四川省文史办长征史专家邓寿明说,在雪山草地区域停留期间,红军并没有进行大的战斗,一路追剿红军的蒋介石也采取了围而不攻的政策,他断定走向雪山草地的红军正走向死亡。

“红军在翻雪山时遇到的最大威胁是高寒缺氧,而相应的准备又严重不足。”邓寿明说,“缺少足够的冬衣和御寒的烧酒,加上红军战士绝大部分都是湘、闽、赣、粤籍,从未经历过严寒气候,也没有翻越雪山的经验,因此造成了较大伤亡。”

“与翻雪山相比,过草地更苦。”邓寿明说,草原气候变化无常,红军经过时又正值雨季,恶劣的天气状况和遍布的沼泽地给红军造成了很大困难。

从若尔盖气象部门了解到,当地的年平均气温只有1.5摄氏度,这还是近年来气候变暖的结果。当年不知有多少衣衫褴褛、露天宿营的红军战士在漫漫寒夜里死去。

人们一般认为,草地中的沼泽泥潭是吞噬红军的最大恶魔。但在潜心研究长征过草地史30年的四川省松潘县委宣传部副部长杨继宗看来,与沼泽相比,饥饿才是最大的威胁。

杨继宗说,早在1935年6月中旬翻过夹金山后,中共中央就已经认识到“我野战军目前所处地域给养非常困难”,在与红四方面军会师后,中共中央作出了尽快避开草地东出松潘进入甘南的北上计划。但由于张国焘的反对和故意贻误而最终流产,红军不得不进入荒无人烟的水草地。

“在进入草地前一个月,中央就派出了一个先遣团探路。”杨继宗说,但在进入草地后不久,先遣团就发出“粮秣已绝,茹草饮雪,无法充饥,饿死冻死者触目皆是”的求救电,幸得运粮队赶到,才使全团免于覆灭。

“为此,中央对过草地进行了尽可能充分的准备,强调每人要带足15天的粮食。但这是不可能完成的任务。”杨继宗说,“红军两大主力会师后人数达到10万,所控制的地区不到3万平方公里,人口不足20万。10万人要带足15天的粮食,按最低的糊口标准也需要150万斤。在人烟稀少、农作物产量不高的高寒藏区,筹集到如此多粮食谈何容易?”

饥饿,造成了红军在草地中的最大伤亡。

杨继宗说,1936年7月南下受挫的红四方面军与红2、6军团会师后,再次经草地北上,又遇到了严重的饥荒。跟进的红二方面军缺粮最为严重,走出草地时,全军已损失了3000人。

“自然条件恶劣的雪山草地区域本来就不是无后方作战的红军的长留之地,也缺乏建立长期根据地的群众基础。”杨继宗说,“这也证明了中共中央迅速脱离草地、坚持北上方针是正确和富有远见的。”