凤凰博报 | 戈叔亚的博客/

马上要去印度了。结果我发现,我还没有把去年我和《中国国家地理》杂志的陈志文一同去印度的事情和大家说。

那次我们没能去到利多的中国军人墓地,其他地方也没有很好调查,主要是和我们联系的Oken临时跑掉了,他是本地一个小的旅行社的老板。新德里不同意的事情,在他那里可以搞定。那时我和Oken说的好好的,结果关键时刻他跑了,带着一帮子老外去徒步旅行了。这次我是一点一点地要他落实。

下面是我去年的考察,这部分和考察蓝姆迦的部分刊登在《中国国家地理》杂志上。

十多年来,我在云南和缅甸无数次地考察史迪威公路和滇缅公路、寻觅数十个驼峰机场、成功和不成功地寻找过多架驼峰坠机、结识了许多中美老战士、老飞行员以及著名将领的后裔,听他们讲述过无数惊天地而泣鬼神的故事,其中最使我感到神秘和想往的就是那些发生在这条公路和这条航线的那一头——印度的故事。我跑遍了几乎所有和战争有关的地方,但是就是没有机会去印度看一看。

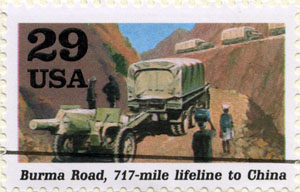

当年,著名的史迪威公路和驼峰航线,把我的家乡中国云南和印度的阿萨姆连接了起来,把艰苦卓绝的抗战和胜利连接了起来。如今,这条公路和这条航线消失了,前往印度探访中国远征军的足迹,成为了渴望而不可及的梦想,

但是今天,我终于实实在在站在了这条公路和航线的起点——印度阿萨姆邦的土地上。从这里可以通向我的家乡昆明……

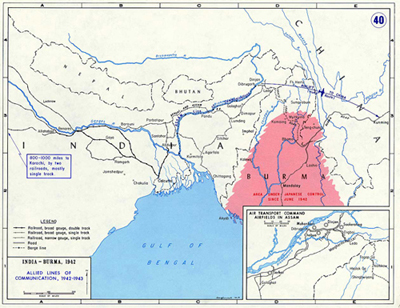

当年的地图,可以看到我们要去的地方。

利多难越,谁悲远征之人

——重返史迪威公路印度考察

文:戈叔亚、图:陈志文

历史图片由中国抗战将领孙立人家人和美国人士提供

陈志文在利多(史迪威)公里零公里处展开旗帜。

当年的”零公里“处。

2008年4月,中国国家地理杂志和中国上海“雪佛兰·阿帕奇”组织了“自由之路——重返史迪威公路”的活动。 5月24日,该杂志的陈志文和做为这次活动的历史顾问我踏上了这个活动的最后一个阶段的路程——印度之行。我们从史迪威公路终点站昆明出发,前往公路的起点站印度利多。当然,我们无法沿着这条公路直接到达那边,而是乘坐国际航班途经曼谷、加尔各答和迪布鲁嘎,绕了一个大圈再到阿萨姆邦。

战争结束60多年来,我们并未查阅到有任何国人来印度专门考察战争遗迹的记录。如今这些地方情况如何,外界鲜为人知。印度的旅行社传来的信息说,蓝姆迦和汀江机场至今仍然是军事重地,拒绝参观;阿萨姆邦局势极不稳定,印度-缅甸边境的利多班哨垭口更加危险,因此他们拒绝提供旅游指导。

不仅如此,我们聘请当翻译的记者签证又迟迟批不下来。更为糟糕的是,曾经访问过利多公路和驼峰机场的美国和缅甸朋友介绍的熟悉情况的当地旅行社的经理欧肯(Oken)先生,在我们即将起程的最后关头又说要外出10天,要我们对待……

陈志文说,我们不能再等待了,既便没有导游没有翻译,我们可以自己闯嘛!

现在的迪布鲁格机场

当年的迪布鲁格机场,美军的

迪布鲁嘎机场——驼峰航线的印度起点

5月26日,我们从印度加尔各答乘坐印度航空公司空客320型IC205航班,于11点15分在阿萨姆邦的迪布鲁嘎机场降落。从窗户看,机场戒备深严,四周都有用沙袋垒建的岗哨,并架着机关枪。机场上空军用直升机正在起降盘旋。我们的飞机引擎还未停息,全副武装的军警就上前把飞机团团围住。空气骤然紧张起来。

机场戒备深严的

阿萨姆邦的动荡局势由来已久,自古以来,阿萨姆是印度次大陆有待开拓的新边疆。印度和缅甸族群前后在这里建立封建王朝,随后又被统治印度的英国人征服。土生土长的民族和不断到来的移民、大规模商业开发的劳力以及逃亡的难民之间存在着巨大的冲突并延续至今。所以各国出版的印度导游资料都称阿萨姆是旅游最不安全的地区,政府对外国游客也多有限制。

二战时期,滇缅公路被切断以后,中美紧急开辟了印度阿萨姆到中国云南的驼峰航线。一开始主要是从印度的汀江(Dinjan)机场到中国的昆明机场。1942年5月以后,中美英在阿萨姆和云南同时调集数十万民工和工兵大规模修建了数十个机场。在印度修建的机场有贾布尔(Chabual)、苏克瑞丁(Sookerating)、贾哈特(Jorhat)、 太子普尔(Tezpur)、萨迪亚(Sadiya)以及现在我们着陆的迪布鲁嘎(Dibrugarh)等。

这是汀江机场,是我梦寐以求的地方。这次Oken说,带着我们去“汀江地区(Dinjan area)”, 而不是”军事地区(military station)”.这就是说,机场不能去。

有一位曾经是史迪威将军中文翻译的美国老兵多年前操着上海口音的中文对我说:“汀江是你们的(机场),迪布鲁嘎才是我们的(机场)。” 他的意思是说我们现在降落的迪布鲁嘎机场是美国陆军空运总队印中联队的总部。而汀江机场后来成为了中国航空公司的专用机场。我记得他不愿意看我曾经寻找到的坠机残骸的照片,他说他随“将军(史迪威)” 多次飞越过驼峰航线,从来都不敢看任何坠机报告和照片。因为他的许多战友都死在了这条航线上……

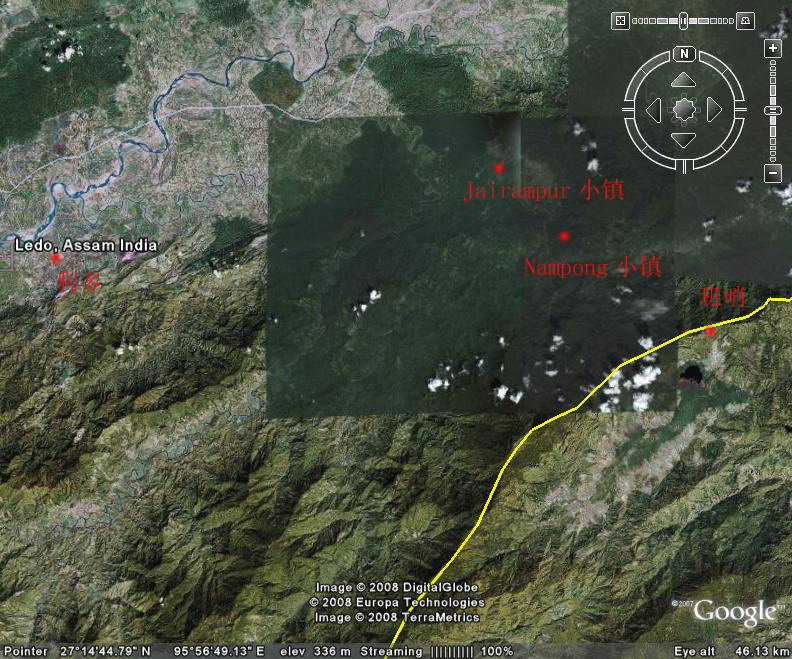

图片:说明,google earth地图和军用地图,说明要多一些。

印度飞到昆明。

驼峰航线的最后一次飞行

1999年1月7日,我受美国驼峰飞行员罗根·约翰逊先生的委托,把一架C-46型军用运输机的模型送给了云南省永平县杉阳乡。飞机模型的底座用英文写着:

献给杉阳人民

1945年8月4日,我们的飞机在驼峰航线执行任务时不幸在此坠落。我和我的机组人员受到了这里的人民及时的救护和热情的款待。

至此请接受我们最诚挚的谢意和最忠心的祝福!

美国原陆军空运总队C-46A型运输机编号:42-107286全体机组人员

机 长:陆军上尉罗兰·约翰逊

副驾驶:陆军中尉罗伯·特罗勒

报务员:陆军军士约翰·卡罗尔

那天满载弹药的飞机于17:00分也是从迪布鲁嘎基地起飞,准备飞越驼峰到昆明。19:00到达保山上空,报务员呼叫昆明巫家坝机场请求降落。对方回答昆明上空乌云密布,机场已经关闭。飞机只好返航。15分钟后,飞机右引擎发生故障后熄火。随即飞机向南偏离航线,高度急剧下降。机组人员在排除故障无效后,在保山以东25英里的杉阳上空弃机跳伞。在机组人员还没有落地时,飞机就撞到了澜沧江东岸一个山崖上爆炸起火。

杉阳老百姓听到飞机发出的异常声响和爆炸声后,纷纷走出家门,向着出事的地点跑去。约翰逊先生告诉我,就在他们落地不久,救护者就赶到了。中国老乡扶的扶、抬的抬。把他们从稻田里送到了村里。一路上,他们遇到了无数试图为他们提供帮助的大人孩子,那一张张热情友好的脸使他永远难忘。

机组人员被救的消息很快通过村公所的空中警报站的电台报告了云南驿和保山机场。第二天、第三天,美国搜索和营救中队的飞机及时空投了救援物资。几天后,赶着骡马的地面营救队就将机组人员送到了云南驿……

这三位机组人员是数千名落难的驼峰人员中的幸运儿。空运总队事后将这次事件列为搜索与营救行动中最成功的范例之一。

2002年10月17日,我随中国代表团“历史的记忆——驼峰航线”展览来到美国华盛顿。7286号机报务员约翰·卡罗尔一见就认出了代表团成员普通农民罗光浦,泪水即刻涌出,他顾不得高级官员还在台上讲话,用颤抖的双手紧紧地拥抱罗老汉,导致会场发生混乱。当年,他跳伞时摔断了脚踝,罗光浦背着他走了好大一段山路。老汉曾经就对我说,“那个美国老兄牛高马大,把我弄的气都喘不过来。”

卡罗尔带着一家三代十一口人来华盛顿见罗光浦。女儿贝克说:“战争在父亲的心里留下了非常深的阴影,他直到近些年才偶尔谈起过去的事情,但每次谈起也因过于激动而语塞。这次重聚不仅予父亲心理上极大的安慰,也使我们对于父亲的过去有了更加深刻的理解。”

利多——史迪威公路(利多公路)起点

本地小伙子阿奴普和尼都开着铃木微型车带着我们俩人直接从机场赶往大约150公里开外的利多。公路沿着海拔仅仅90英尺的支流纵横的普拉玛布(雅鲁藏布江下游)河谷南岸延伸。这里靠近喜玛纳雅山脉南麓,气候凉爽清新,雨量充沛,植被丰饶。比闷热嘈杂的大都市加尔各答好受得多。

一条铁路和公路并驾齐驱,铁路接着大吉岭“伟大的印度火车(美国国家地理电视语)”,也连接着我们前往的利多。当年,这条运输茶叶和木材的铁路也为中国的抗战立下了汗马功劳,但是这条米规铁路需要和加尔各答的标准铁轨不断转换非常麻烦,后来英印当局就把这段铁路换成了标规,而大吉岭仍然保留着米规铁路和小火车。沿途还有大片大片的茶叶园地,这是和著名的大吉岭茶叶齐名的“阿萨姆茶叶”。当年中国航空公司就是租用庄园主的宅邸给飞行人员住的。

上面写着“Ledo”(利多),心都跳了起来!现在仍然这样

贾布尔、汀江、丁苏卡、苏克瑞丁和迪格包等这些老兵说起过多少次的小镇在我们眼前飞快的掠过,因为这里不是有驼峰机场就是有盟军的营地,这些地名对我熟悉又亲切。小镇上的人和我们的司机一样,皮肤黢黑,骨骼较小,有着和印度种族不同的东南亚人特征。传统服装和学生校服也和印度内地有明显差别。

一望无际的阿萨姆茶叶园林。我们从迪布鲁格到利多130公里,这样的茶园就没有断过。人家的茶园是种植在平地上,云南的是在山上。阿萨姆茶叶是世界有名的,和“大吉岭齐名。我们云南茶叶人真该到那里看一看人家的茶叶。

为中国输送物资的阿萨姆铁路

为中国输送物资的阿萨姆铁路

过了沿途较大的一个城市丁苏卡以后,公路转向东南开始缓慢爬坡。“过了丁苏卡就上山,山上就是利多!”居住在北京朝阳门外一幢普通居民楼的卢少忱老人这样对我说。我的心一下子紧张的跳动起来,路边络绎不绝的乡镇和熙熙攘攘的人流骤然消失,植被树林更加蛮野,晴朗的天空也开始翻滚黑云,随即大雨倾泄在燥热的路面上,化为蒸腾热气弥漫在车窗上阻碍着我们的视线。

根据大陆漂移和板块构造学说,印度板块向北向东漂移在这里和欧亚板块剧烈冲撞,北面隆起形成东西走向的喜玛纳雅山脉,东面挤压形成南北走向的密集皱褶,也就是我们说的横断山脉。这样使得印度洋的暖湿气流无法越过这两道屏障,只好全部浇灌在了东孟加拉湾和阿萨姆的洼地上。战争时期,世界降雨量最大的阿萨姆不仅给筑路带来了巨大的困难,而且地形的骤然高低形成的紊乱气流给驼峰飞机也造成了惊人的损失。

不过,我们遇到的阿萨姆大雨似乎给我们带来了好运。我们看见沿途好几个路卡的沙袋掩体后面的士兵都扛着机关枪跑去躲雨了,根本没有注意到不起眼的当地微型车里面的外国不速之客。

工兵的臂章

照片:利多公路工兵标志

利多·踏上了史迪威公路

黄昏时分,公路一个左转弯,我们就进入了梦寐以求的利多小镇。

利多小镇,当年这里系着整个祖国

美军的印度战争指南一书记载,“利多是筑路司令部附近一个肮脏集市的名字”。在美国人来到这里之前,这里只有一个茶叶种植园,一个煤矿和一个砖窑。除了茂密的丛林,偶尔有一些土著村庄,仅仅只有最原始的狩猎土著纳加人和走私玉石的商人来过这里,他们的生命是得不到保证的。

展现在我们眼前的利多和60多年前美军到来前的景象几乎一模一样:牛群在空荡荡的公路上悠闲散步,小贩靠在用柚木竹篾和铁皮油毛毡搭建的摇摇晃晃的路边小店里呼呼大睡;用当年中印油管的钢管和米规铁轨做的电线杆也歪歪倒倒。利多火车站接待室大门紧锁杂草丛生。我们拿着相机一下车,马上招引来了无所事事游手好闲的当地人的围观。毕竟这里太平静太荒凉了,也许他们永远怀念引擎隆隆车人川流不息的战争时期的黄金年代。

卢少忱老人当年在利多美军第48后送医院(注:后送医院,原文如此)当翻译,医院是在荒野上茅竹搭建的窝棚,天天吃他们戏称的“大便罐头”和霉味的糙米,到了轮休才能到利多市场的华侨饭馆换换口味。伤病员都是用飞机送来到缅甸前线的中国重伤士兵。唯一例外的是有一个中国兵走散被土著女人抢到山上当了几个月的“压寨先生”,当地称之为“光荣借种”,最后被折腾得皮包骨头奄奄一息才放了出来。消息传开,许多士兵都跑来观看,卢少忱弄不清楚他们是羡慕还是同情这位特殊的病号。

在这里,2.5万美国工兵和6万中国驻印军士兵就从我们的脚下开始了通往中国心脏的漫漫征程,并最终走到胜利。其中也有卢少忱,他后来驾驶着独立战车营的美国M3A3轻型战车以每小时10英里的速度,走完了1700多公里的全部路程。

在我的母校云南师范大学的校园里,有西南联大的800学子从军纪念碑,老人的名字仍然清晰可见。在文化革命最黑暗的日子里,这位老坦克手一个人悄然从北京来到昆明,冒雨看望了这座石碑和他的名字而久久不愿离去。他说那次看到他的名字从而坚定了活下来的勇气。不久前,我又陪同他来看望石碑。

利多难越,谁悲远征之人

由于这里唯一的私人旅店肮脏简陋又不安全,我们只好决定到前方31公里的江波(Jairampur)县城的政府招待所。

路牌上有Jairampur。这是萧柱青墓地的地方

现在我们踏上了真正的利多公路。到了江普政府招待所,结果客满。招待所的人说,这里是边境,不可以在当地人家留宿,只能再往前走26公里,到南普(Nampong)小镇住宿。

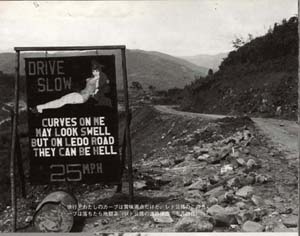

我们的利多(史迪威)公路

天黑前,进入了原始森林地区。我们几次下车,专门拍摄公路和军用铁桥。

国内的朋友不容易看到这些公路。

我们一直沉静在幸运的喜悦之中。全然没有发觉厄运悄悄向我们走来……

终于,前方一个戒备深严的关卡完全挡住了去路,上方一排英文写着“Welcome to 29th BN of Assam Rifle(欢迎来到阿萨姆第29来复枪营)”。一位穿着军礼服的士兵过来仔细检查我们的护照,陈志文悄悄用小相机拍照被他们发现,几个士兵过来态度严厉地责令删除照片。随后又过来几个军官,最后是一个身材高大,举止文雅的军官,其他的军人立刻向他敬礼。

我们用结结巴巴的英文解释,我的叔叔当年也是中国远征军的士兵,后来死在了印度,我们听说前面有一个不久之前在密林深处发现的中国军人的墓地,我们就希望来看一看有没有叔叔的名字……

他们拿走了我们的护照,要我们等待。许久后,来了一个士兵命令我们离开这里并没有给予必要的解释。并派出一辆吉普车跟随我们的车直到我们离开了他们的防区……

我们距离不归的士兵近在咫尺却饮泣止步。

一路走好,鬼门关的中国烈士

印度的几家英文报刊详细地报道过这个墓地。几年前,农民无意发现了200多座中国士军人的坟墓,印度用英文公布的一座中国军官的墓志铭:

“Late Major Hsiao Chu Ching, Company Commander 2nd Company, 2nd Battalion of 10th Regiment, Independent Engineers of Chinese Army stationed in India. He was born in July 1913 at Wei Country of of Hapeh province, and died in December 1943”

肖楚青(译音)少校(追认)

中国驻印军独立工兵第十团第二营第二连连长

1913年出生河北省蔚县

1943年12月死亡

(注:实际上他的名字是萧柱青。河北威县)

据说所有的中国死亡人员都是这个部队的。尽管印度人说他们欢迎中国人士前来考察,但是我们来了,却还是被拒之门外。

我记得我曾经陪同孙立人将军的养子揭钧先生考察这条公路,在腾冲国殇墓园里,面对数千安息的烈士,这位加拿大滑铁卢大学的教授潸然泪下,他说没有想到共产党对抗战的烈士如此尊敬。每年的清明节,他都陪同孙将军在台湾烧香烧纸告慰牺牲在中缅印战场的“孤魂野鬼”,将军在弥留之际一再告诫部下和家人,一定要为在异域的烈士修建纪念碑!如果在台湾不行,那就在大陆修建!

几年前,美国《国家地理》杂志的记者多诺万·韦伯斯特和玛利亚·斯太文同样在这里被印度关卡阻截。今天,中国《国家地理》杂志遭受到了一模一样的命运。所不同的是,幸运的我们比他们稍微又向前多走了10多公里的路程。我在给韦伯斯特的信中骄傲地说。

我知道,过了南普6公里,就是鬼门关(the Gate of Hell)。1942年5月,包括中国远征军在内的盟军缅甸作战失利后,中国士兵和大量英国印度和缅甸的难民10万多人翻越野人山,沿着当年马可波罗和斯诺走过的“蜀身毒道”逃到了印度,由于沿途死人太多,历史上称之为“难民小道(the Refugee Trail)。

边境是二战最险恶的班哨山口,站在这里可以看到缅甸境内的一个小湖泊,和鬼门关一样,也有一个毛骨悚然的名字:“不归湖( Lake of no Return)”。有记录说,许多盟军飞机事故坠落在湖面上,有的机组人员至今还躺卧在湖底……

我们被驱逐出境后,再也没有一个旅馆可以接收我们,这是一个很奇怪的事情。但是,司机(右二)收留了我们。

我们居住在世界著名的阿萨姆茶叶林园。他们一家非常非常善良。他们并不富裕。我非常怀念他们。陈志文(右),我们走一路争吵一路,现在成为了我最好的朋友。我感谢他把我带到这里。

http://blog.ifeng.com/article/2526068.html