加拿大星星生活捷克佳/面对美国加征的关税与“第51个州”式的嘲讽,加拿大不妨转向自身,从本土艺术中汲取灵感、幽默与内在的信心。

安省韦斯顿大学(Western University)艺术与人文高等研究学院兼职讲师露丝·斯金纳(Ruth Skinner)在“The Conversation”上撰文说,近日,社交媒体上许多艺术界人士和机构纷纷分享已故加拿大艺术家格雷格·克努(Greg Curnoe)创作的《北美地图》版本。

【加拿大艺术家格雷格·克努(Greg Curnoe, 1936–1992)】

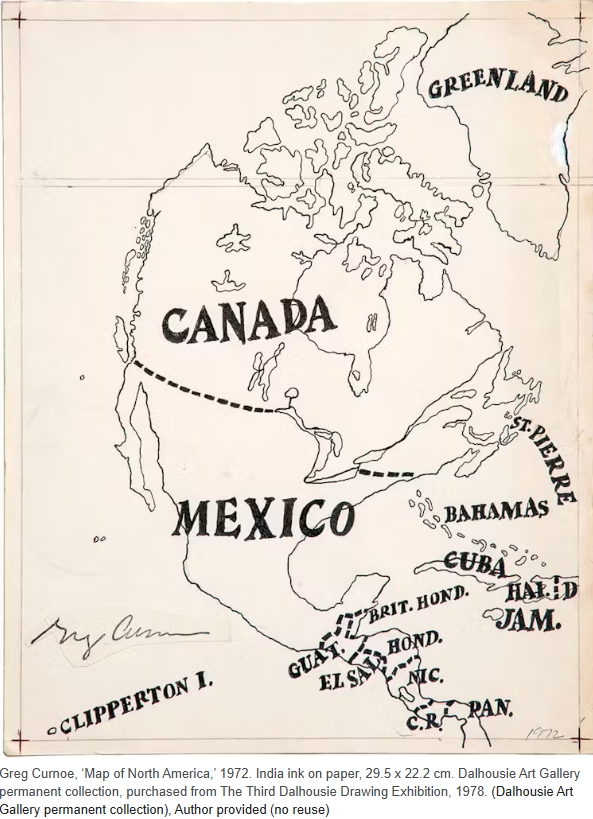

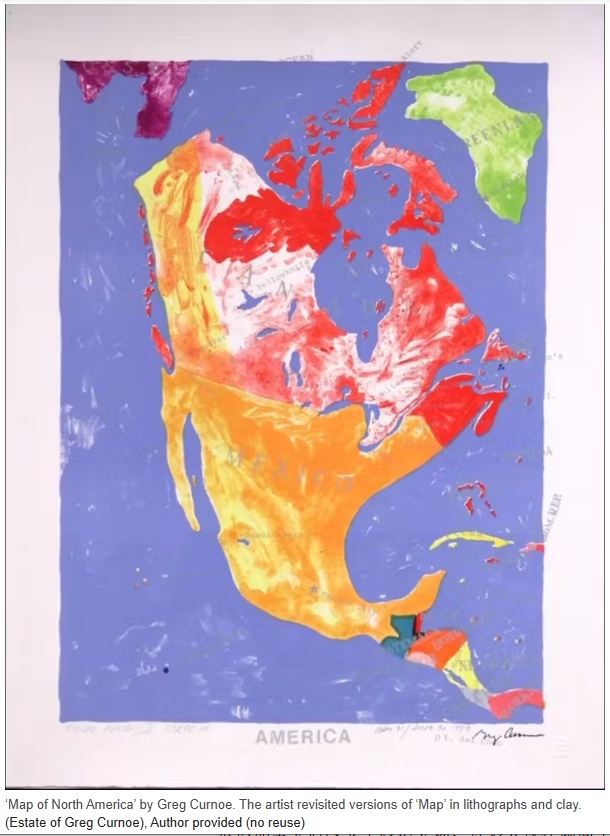

这一版本的“地图”彻底抹去了美国的存在,将加拿大与墨西哥设定为北美大陆上唯一的两个国家。诸如加拿大艺术研究院、班夫中心艺术家博利厄(Derek Beaulieu)、电影人布鲁默(Stephen Broomer)、大使文化馆(Embassy Cultural House)以及克努遗产管理机构等多个平台都转发了这幅令人会心一笑的地图。

这幅《北美地图》最初创作于1972年,其灵感与克努的家乡——安大略省伦敦市密不可分。无论是这件作品、克努本人,还是这座城市本身,都为我们如何重新审视与美国这一“最近邻”的关系提供了深刻启示。

**伦敦:试验市场中的另类声音

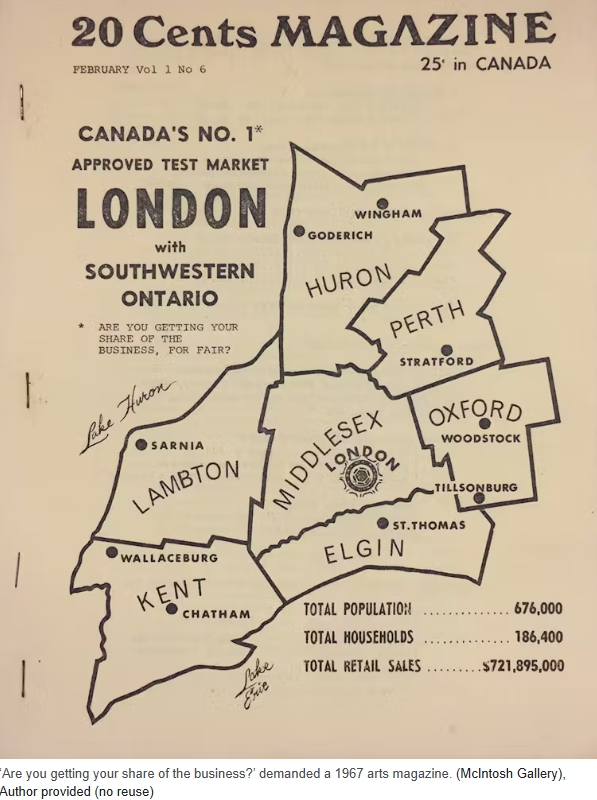

安省伦敦市因其适中的城市规模、多样的人口结构、毗邻大城市与美加边境的地理优势,长期被加拿大与美国企业视为首选“试验市场”。

所谓试验市场,是在全面推广新产品或概念之前,先在特定区域进行小规模测试。1961年,北美首家封闭式购物中心“惠灵顿广场”(Wellington Square)便在此诞生,成为试验营销的里程碑。

1967年,当地艺术刊物《20分钱杂志》(20 Cents Magazine)用讽刺的方式庆祝了伦敦的“试验市场”身份,并在封面问读者:“你在这场生意中分得了你该得的一杯羹吗?”——伦敦艺术家们早就习惯以充满地方色彩的创作手法解构他们所生活的城市,而伦敦也逐渐发展出一套独特的艺术生态。

**“加拿大最重要的艺术城市”?

1969年,《美国艺术》杂志(Art in America)刊登策展人兼作家巴里·洛德(Barry Lord)撰写的文章《伦敦,安大略拥有的,其他城市所缺乏的》。文中他大胆指出:伦敦“比蒙特利尔年轻、比多伦多更具活力、在产量与多样性方面可与温哥华比肩,甚至在诸多方面超越其他三者”。

这股艺术风潮中最具代表性的,便是伦敦地区主义运动(London Regionalism),而克努正是该运动的核心人物之一。与此同时,加拿大艺术家代表协会(今为Canadian Artists’ Representation/Le Front des artistes canadiens)也在此诞生。洛德称伦敦的艺术家“根植本土,却具备世界眼光,可说是最早的一代‘全球村民’”。

**克努:爱国主义者,亦是讽刺大师

如果克努活在当下,又会如何回应今日加美之间日趋紧张的动态关系?

“我想他肯定热血沸腾。”克努遗产所在的迈克尔·吉布森画廊(Michael Gibson Gallery)副馆长珍妮·克雷林(Jennie Kraehling)如此说。

她补充道:“克努极富本土意识、对加拿大充满热爱。他对地方性的关注、对加拿大身份的捍卫,必然会促使他掀起新一波艺术运动。”不过她也强调,克努并非反美,而是一个充满机锋的爱国主义者。

已故记者罗伯特·富尔福德(Robert Fulford)曾在2001年回顾克努的早期言论,引用其1980年代的观点:“我的作品,是在尽可能抵抗美国文化吞噬其他文化的趋势。”

**社会讽刺与艺术干预

历史学家朱迪思·罗杰(Judith Rodger)指出,《北美地图》虽带有玩笑性质,却不失为一针见血的社会批评。面对加拿大、美国与墨西哥三国间围绕《北美自由贸易协定》的谈判,克努在1980至1990年代多次以平版印刷或陶瓷形式重绘此图。

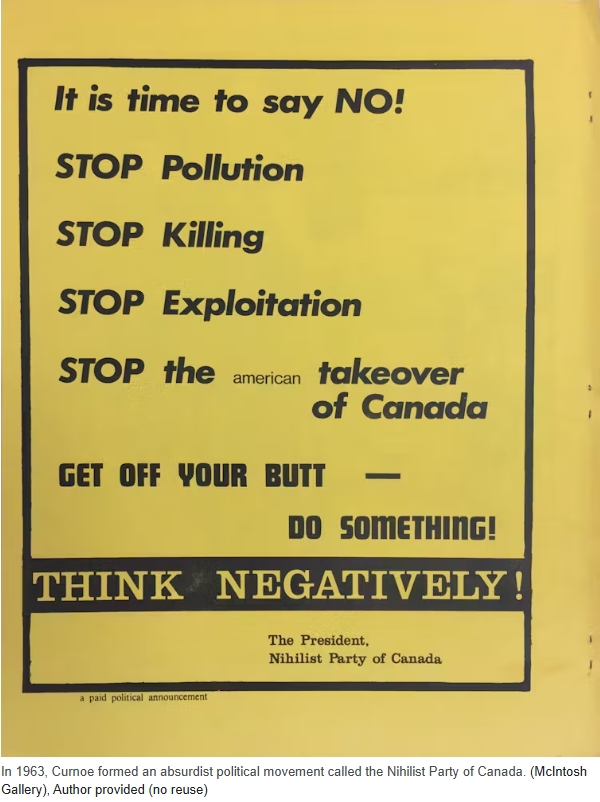

他还创立了一个荒诞政治团体——“加拿大虚无主义党”(Nihilist Party of Canada, 简称NPC),并定期在《20分钱》杂志刊登广告。其中一则口号为:“阻止美国吞并加拿大!阻止污染!阻止杀戮!阻止剥削……别再坐着发呆——去做点什么!用负面思维去思考!”

尽管具有强烈政治色彩,NPC实质上“没有政纲,也没有候选人”,纯属一场艺术与政治交叉的荒诞实验。

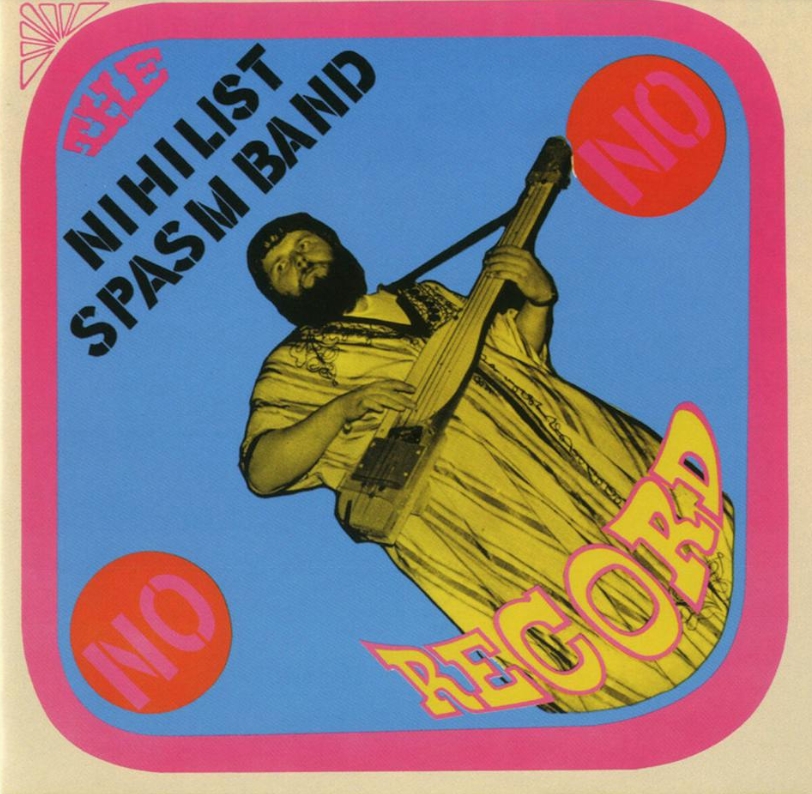

**从虚无到嘶吼:伦敦的先锋音乐实践

NPC的精神随后延续至克努参与创办的“虚无主义咆哮乐队”(Nihilist Spasm Band, NSB),这是一支国际知名的实验噪音团体,其成员包括John Boyle, Murray Favr, John Clement, Bill Exley, Art Pratten, Aya Onishi,以及已故的Hugh McIntyre, Archie Leitch与克努本人。

1968年专辑《No Record》中的开场曲《毁灭国家》(Destroy the Nations)中,普拉特高喊:“毁灭国家!毁灭美国!英格兰已死!毁灭美国!啊啊啊啊!”——这首作品堪称对帝国主义与资本贪婪的怒吼。

**艺术与市场的对峙:现实中的地图重绘

安大略省的伦敦,地形和名称永远模仿着旧时的伦敦,而且离美国又如此之近,伦敦人深知自己处于一种隐含的次要地位。然而,柯诺伊却在仅以南200公里的边境地区,展现了他的亲加拿大立场。

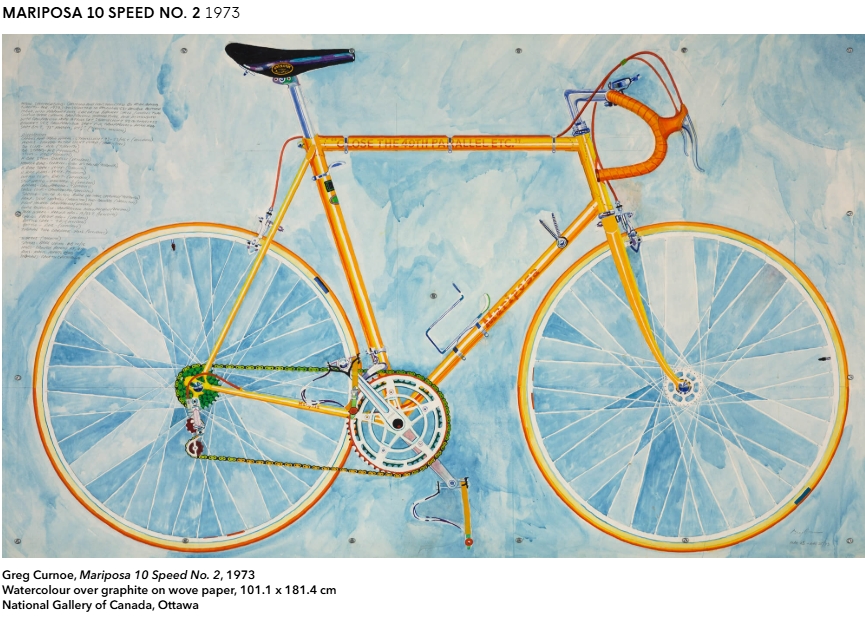

在他的自行车系列画作之一《蝴蝶十速2号》(Mariposa 10 Speed No. 2,1973年)中,柯诺伊自行车的上管上印着“关闭北纬49度线等”(CLOSE THE 49th PARALLEL ETC.)的字样。

然而,加拿大艺术生态并非完全封闭。正如加拿大艺术经销商协会成员麦肯齐·辛克莱(Mackenzie Sinclair)所言,加国艺术市场是一套“脆弱的生态系统”。许多加拿大艺术家与美国画廊合作,使用美国产的材料,并依赖美国展览和销售。

如今,美国频频祭出关税与出口限制,加拿大藏家和画廊开始避开美国艺博会,转而加强与欧洲市场的联系。加拿大唯一的国际艺术博览会——“多伦多艺博会”(Art Toronto),也正与墨西哥画廊展开深度合作——将克努笔下的“加拿大—墨西哥”大陆图景化为现实。

**当“民族主义”干预艺术自由时

克努的“加拿大优先”立场在当今无疑仍具启示意义。但历史告诉我们,民族主义一旦脱轨,极易演化为排他性价值观,甚至影响艺术的表达自由。

近期,伦敦艺术家奎克(Angie Quick)参与由戈辛(Andil Gosine)策划、在华盛顿美洲艺术博物馆(Art Museum of the Americas)举办的群展,因策展主题涉及性别多元与酷儿议题而遭突然取消。戈辛在接受《环球邮报》采访时推测,该馆系为“顺应华府新政治秩序”而预先自我审查。

作为美洲国家组织(OAS)下属机构,该馆本应代表整个美洲(含加、美、墨)的文化多元。奎克指出,这一事件释放出的警讯不限于美国:

“这提醒我们,在艺术与解放政治之间,资金扮演着怎样的角色。而当我们加拿大人总喜欢将自己‘区隔于美国’时,更该意识到,我们其实同样面临由民族主义价值主导文化的风险。”

文章来源:

https://theconversation.com/stop-the-american-takeover-of-canada-inspiration-and-humour-from-a-london-ont-art-movement-252980