加拿大星星生活捷克佳/在曾以“安全与法治”闻名的加拿大,如今却频频上演“即抓即放”的司法闹剧——凶犯轻易保释、警察频遭杀害、民众惶惶不安。尤其自C-75法案通过以来,加拿大司法系统愈发倾向“身份优先”而非“罪行问责”,试图以包容之名修补历史创伤,却悄然将正义推向边缘。

本文摘编整理自专栏作家特里斯汀·霍珀(Tristin Hopper)为《国家邮报》选摘其新著《别成为加拿大:一步踏入深渊》(Don’t Be Canada: How one country did everything wrong all at once)的部分内容。该书现已由萨瑟兰出版社出版。

作者霍珀深入剖析了加拿大现代司法体系核心中危险的矛盾,“即抓即放”(catch-and-release)的起源、现实与危机,一桩桩令人震惊的案件背后,是制度性纵容的恶果正在发酵。

**引子:一个令人震惊的“加拿大故事”

2022年12月28日,年仅28岁的安省警员格热戈日•“格雷格”•皮尔兹查拉(Grzegorz “Greg” Pierzchala)在布兰特福德附近路边发现一辆车,疑似想要协助时,却在下车不久便遭遇伏击式袭击,不幸殉职。

他是短短七个月内第八位在执勤中被杀害的加拿大警察,创下历史罕见的悲剧记录。而更令人震惊的是,嫌疑人兰德尔•麦肯齐(Randall McKenzie)原本因暴力和非法持枪等多项罪名已被拘留,却因其原住民身份获得保释。

尽管最初因公共安全考虑被拒绝保释,但在2022年早些时候,安省一位法官哈里森•阿雷尔(Harrison Arrell)在听证会上表示,麦肯齐虽暴力、难以预测、潜逃风险高,但因其原住民的身份,有权获得司法宽容。结果,麦肯齐戴着脚镣被释放,随后剪断脚环逃跑,并在数月间继续作案,最终杀害皮尔查拉。

而这起悲剧,仅仅是冰山一角。它所暴露出的,是加拿大近年来司法体系中一股越来越强烈的“去惩罚化”趋势,尤其是对暴力犯罪者的“即抓即放”处理方式,已引发社会对公共安全的广泛担忧。

一个曾以安全与法治著称的国家,正在沦为惯犯的天堂。我们不再关心罪行本身,而开始为罪犯找借口;我们不再追求正义,而追求“社会平衡”的幻象。

**一场法理上的“社会工程”:C-75法案的来龙去脉

要理解“即抓即放”现象,必须从2018年自由党政府主导通过的C-75法案谈起。这项法案明确指示法官在保释决定中“充分考虑被告是否为土著或其他弱势群体”,并进一步降低保释门槛。

C-75法案被宣传为“减轻羁押压力、消除司法偏见”的改革之作,其核心内容包括:

•明确要求法院在审理保释时首选非羁押措施;

•强调对原住民、黑人、LGBTQ+、移民等群体给予身份上的司法考量;

•鼓励采用“修复性司法”、“社区矫正”等替代性惩罚手段;

换句话说,在C-75之后,加拿大法院的量刑逻辑发生根本性改变——不再是“你做了什么”,而是“你是谁”。

这一法案意图解决原住民及弱势群体“被过度监禁”问题,但实际上导致一个荒谬的局面:同样的暴力犯罪,若施暴者是边缘群体,具备“身份弱势”标签时,就更容易被保释甚至免于牢狱之灾。理由?“历史压迫”“文化背景”“社会不平等”。

其结果是,一批本应受到惩处的惯犯被一次次释放,继续危害社会。

**惯犯天堂:加拿大城市陷入治安噩梦

疫情封锁结束后,加拿大城市迅速陷入严重的治安危机。温哥华、卡尔加里、多伦多等地暴力犯罪激增, “袭击陌生人”等随机犯罪频繁发生。

温哥华:“204人,1.1万起案件”

一份2022年发布的报告显示,在温哥华市中心,警方统计出204名“超级惯犯”,他们一年间共涉及11,648起刑事案件。温哥华市犯罪率最高的前40名罪犯,共被定罪2,152次,平均每人54次。其中不乏袭警、持刀伤人、抢劫等严重罪行,却几乎都能迅速保释重返街头。

这些人中大多数都有精神疾病、毒品依赖、无家可归背景,而他们在被捕后往往通过“保释+疗愈+恢复计划”的组合快速脱身,真正的惩罚从未到来。

多伦多:TTC成“移动治安死角”

加拿大最大的城市多伦多也未能幸免。2023年全年,多伦多公交系统TTC报告共发生1,068起袭击事件,地铁、公交车成了犯罪高发区。其中包括多起随机持刀伤人、推人下轨道等极端暴力行为。作案者几乎无一例外是有前科、精神不稳、流浪状态的惯犯。

警方承认,他们有时“在48小时内三次抓捕同一个人”,但因保释机制宽松,根本无从真正惩治。

温哥华马吉德普尔案引发舆论关注

2022年10月,一名名叫穆罕默德•马吉德普尔(Mohammed Majidpour)的惯犯在温哥华市中心随机袭击一名19岁华裔女性,并纵火焚车。他早已有20多项犯罪记录,却仅被关押一个感恩节周末就获释。

在被保释后不久,他两小时内又被捕,当时正试图偷窃330元的服装商品——这是警方“连续两天逮捕”他的又一次记录。

加拿大皇家骑警、城市警局等执法机构开始公开表示,司法系统正在“让我们的工作变得毫无意义”。

司法部长汽车三年被盗三次

想想看,宽松的保释制度是如何让加拿大成为世界顶级汽车盗窃中心之一的。问题如此严重,就连司法部长的公务车,一辆政府提供的丰田汉兰达,在三年内也被盗了三次。

2024年夏天,多伦多警方宣布破获一个安大略省大型汽车盗窃团伙:逮捕124人,追回177辆被盗车辆,并提出749项指控。在抓获的嫌疑人中,44%已获保释。警方甚至还没来得及发布新闻稿宣布逮捕结果,61%的嫌疑人就已获得保释。

几个月后,多伦多涌现出加拿大汽车盗窃案泛滥的标志性画面之一:一段通过门铃拍摄的视频在网上疯传,视频中一名男子被自己的保时捷卡宴撞倒。

这位保时捷车主刚刚把钥匙交给一位潜在买家,正绕着车尾走动,这时这位买家突然跳上车,全速倒车冲出车道。视频显示,车主被抛到街上,随后他的卡宴加速逃走。

18岁的莎拉·巴德肖(Sarah Badshaw)被捕,并面临多项指控,其中包括“驾驶机动车造成人身伤害”。尽管如此,她还是立即获得保释。第二天,她因另一起汽车盗窃指控再次获得保释。

**司法系统内部“道德绑架”与执行困局

当前司法实践中,一个令人震惊的事实逐渐显现:犯罪行为本身的重要性被淡化,而被告的身份标签成为量刑依据。

许多检察官、法官私下承认,他们并非不想判重刑,但受到政策指引和舆论压力——尤其是在处理原住民、黑人或其他少数族裔犯罪时,必须考虑“结构性不公”。

法院在判刑时必须考虑是否为原住民、黑人、移民、跨性别者,甚至“是否经历过殖民压迫或文化冲击”。于是,加拿大法律系统形成了某种“逆向歧视”:同样的罪行,若犯罪者属于边缘族群,其获释和减刑的可能性大幅上升。

更有甚者,某些原住民犯罪者可根据“文化豁免”原则申请在本族传统习俗下接受“非西方式惩罚”——例如参加部族仪式、进行道歉仪式、参与“长老圆桌会谈”等。

此外,自由党政府为响应所谓的“司法系统种族偏见”批评,在2020年后推行了强制性培训、行为守则,甚至建立了“判决观察机制”,实时监督法官是否存在种族偏见。

这在无形中形成了另一种“逆向歧视”:对某些群体犯罪者过于宽容,而对受害人诉求视而不见。

**民众恐惧:受害者沉默,普通人不安

一位温哥华市民在媒体采访中说:“我在市中心走路不敢戴耳机,不敢直视陌生人,生怕下一秒被袭击。”

在卡尔加里,一名孕妇在地铁站被推下月台后幸存,她表示:“我原以为这种事只会发生在电视里,现在我每天出门都提心吊胆。”

更严重的是,越来越多受害人选择不报案,因为他们深知:警方可能无力逮捕;检察官可能撤诉;法院可能保释;媒体可能将焦点放在犯罪者“背景可怜”而非受害者身上。

这是法律信任的崩塌,是制度对守法公民的抛弃。

**警察群体集体绝望,呼吁恢复威慑机制

皮尔查拉之死引发震动。2023年初,加拿大四大警察工会罕见联合发声,在一封措辞严厉的公开信中,批评联邦政府的“保释优先”政策令前线警力陷入危险,并呼吁重新恢复对暴力犯罪的威慑机制。

公开信中指出:“我们的刑事司法制度使我们大量工作变得毫无意义。” “我们不是在维护治安,而是在送人出狱。”

他们指出,C-75法案已严重削弱执法效力,造成警员伤亡上升、士气低落、警民信任崩解。许多地区的警员离职率飙升,新兵招募陷入困境。

越来越多警员、检察官和受害者家庭表达愤怒:“惩罚概念的缺位”与“身份优先的法律”使社会彻底失去对正义的信心。

有警察在匿名访谈中表示:“你今天抓了一个持刀伤人的罪犯,法院明天就让他回到你巡逻的街区。我们像在做无用功。”

**联邦政府的回应与省级政府的反弹

尽管社会各界呼声日高,特鲁多政府坚持不撤C-75法案,反而指责批评者“未理解司法系统的复杂性”,并表示“改革尚在推进,需更耐心评估效果”。

2024年夏,加拿大13个省与地区的省长在年度会议上一致决定向联邦政府发起压力,要求彻底改革保释政策,呼吁“全面重审C-75法案”。信中写道:“我们不能再容忍以改革之名所带来的伤害与混乱。正义不应被身份政治所绑架。”

他们在联名信中写道:“警察不应该在同一个罪犯身上执行三四次逮捕令,这不仅浪费公共资源,更危及社会安全。”

这一呼吁已是继2023年后的第二次联署,省长们跨越党派,反映出社会安全共识已经压倒政治分歧。不仅保守党强烈反对该法案,魁人政团、新民主党中也出现了反思声浪。

安省总检察长公开批评联邦政府“为犯罪者提供保护伞”;阿省、萨省、魁北克等地司法部门纷纷自行加设保释限制条款,与联邦政策“对冲”。

**专家警告:加拿大成为“犯罪减刑实验室”

加拿大原本以“稳健法治”自豪。但当前的司法政策越来越像美国左翼州份的“社会工程实验”——强调系统性不平等、批评惩罚性司法、推崇“治疗代替惩罚”。

问题是:当制度过度同情加害者,最先被牺牲的,就是守法公民的安全感。

加拿大犯罪学家约翰•马丁(John Martin)指出:“加拿大正在走向一个危险转折点。我们的司法体系正在为少数人的历史创伤买单,却忽略了今日无辜者的鲜血。

马丁直言不讳地警告说:“我们已经从一个‘重视法治与秩序’的国家,转变为全球最宽容罪犯的司法实验室。”

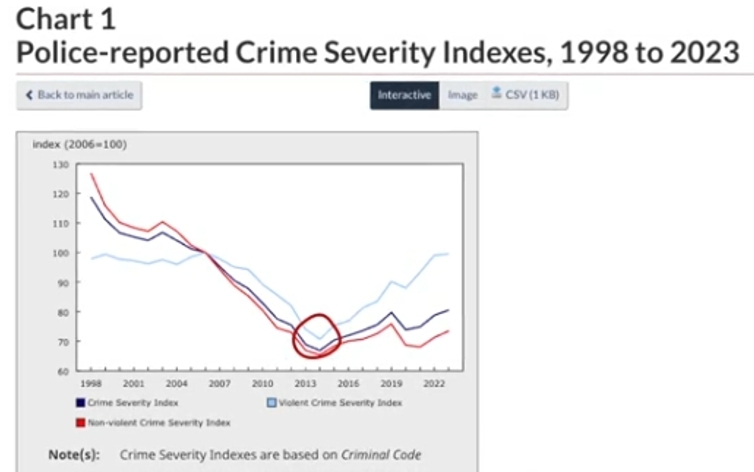

他指出,加拿大目前在非暴力犯罪保释率,少数族裔犯罪者“文化豁免权”使用频率,政府资助犯罪者“心理疏导项目”支出等方面均居世界前列。与此同时,加拿大的暴力犯罪率、公共安全满意度、警察信任指数则呈现多年连跌。

**制度性纵容已无法忽视!我们还相信正义吗?

加拿大当前的“即抓即放”司法体制,正在制造一个危险的现实:惯犯因“弱势身份”频繁获释,执法机关疲于奔命,普通民众安全感锐减,而这一切的核心根源,正是制度的改变——惩罚不再是回应罪行的逻辑,而是依赖身份标签来衡量正义。

加拿大原本是世界上最和平、最安全的国家之一。加拿大的多元文化、包容理念本应成为社会进步的驱动力。然而当这些理想被滥用成对罪犯的纵容,对执法的限制,对受害者的冷淡,我们是否还敢说:这是公平正义的体现?

皮尔查拉警官的殉职不是一个孤立悲剧,而是一个国家失衡制度的缩影。当我们为罪犯找借口,为其设立“文化背景”豁免,为了显示进步而不断降低刑罚时,我们失去的,正是这个社会最核心的安全、信任与正义。

正如霍珀在书中发问:“加拿大人最大的错,或许就是太害怕看起来‘不够进步’,以至于忘了维护最基本的公正。”

一个文明社会的底线,是为善良者撑腰,而非纵容恶人。

现在,是时候重新思考:我们还要继续用“宽容”的名义,让法律放弃应有的威严与公正吗?